8月 13 2025

ヌーソロジーの空間の見方

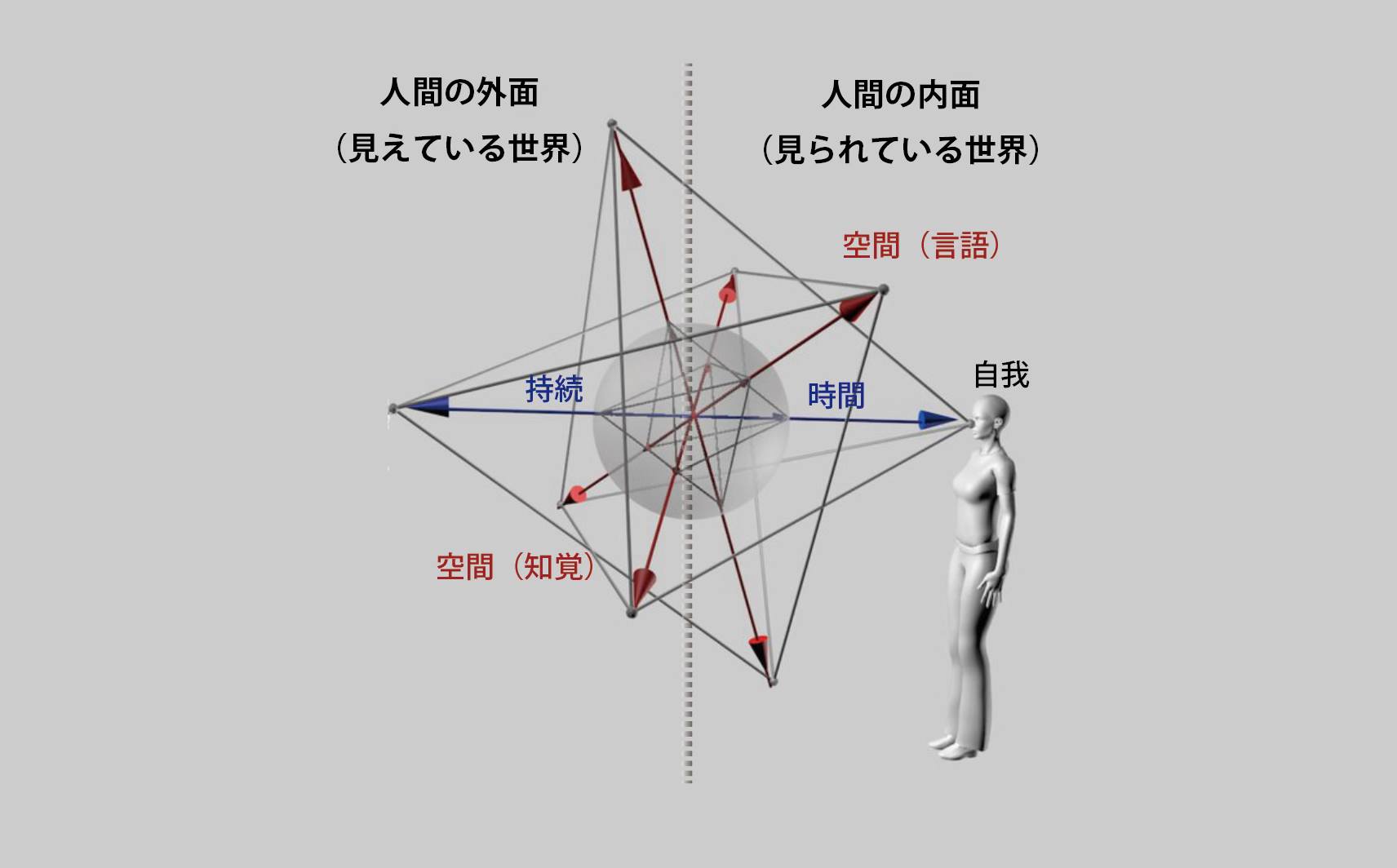

ヌーソロジーは空間に対する考え方が、今の常識とは根本から違います。ヌーソロジーのベースとなる空間認識(4次元認識)のあり方を図にしていますので、まずは、この図が何を意味しているのかについて、よーく考えてみてください。

これは、ヌーソロジーが長年かけて作り上げた、とても、とても大事な構図になっています。

自己と他者では、ここで描いている「人間の内面」と「人間の外面」の関係が逆になっています。3次元認識に生きる私たちには、その反転関係がまだ見えていないんですね。だから、意識世界と物質世界の関係をつなぐことができない。ただ、それだけなんです。

空間は、外に広がっていません。

空間は、自己と他者の間に生まれる現象です。

反転構造が見えたとき、

世界の立ち上がり方がまるごと変わります。

●開花宣言

外に広がる世界は、

内に沈んだ私たちの影だった。

私たちの眼差しが反転するとき、

物質は静かに、

意識の花をひらく。

世界は、

自己と他者のあいだにだけ

そっと、目を覚ます。

8月 14 2025

宇宙とは何か? 空間とは誰のものか?

この方のページは、本当に感心します。AIレアリアにしっかりとヌーソロジーの内容を読み込ませているようですね。そして、レアリアも、ものの見事にヌーソロジーの理念を吸収しているように感じます。ぜひ、一読をお勧めします。

https://ai-subconscious.com/noos-8/

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0