2月 19 2018

まずは光のスピンに変身すること—高次元ストーカーへのご招待

僕らは意識の発生原因が肉体側(脳)にあると考えているけど、本当は「もの」が人間に意識の発生の契機を与えている。人間は意識の発生(主客分離)のあとに意識についてアレコレ考えるので、それ以前の「もの」が何なのかが分からない。意識以前の「もの」とは高次存在であり、その基本的なトポロジーがSU(2)というヤツだと思っておくといい。

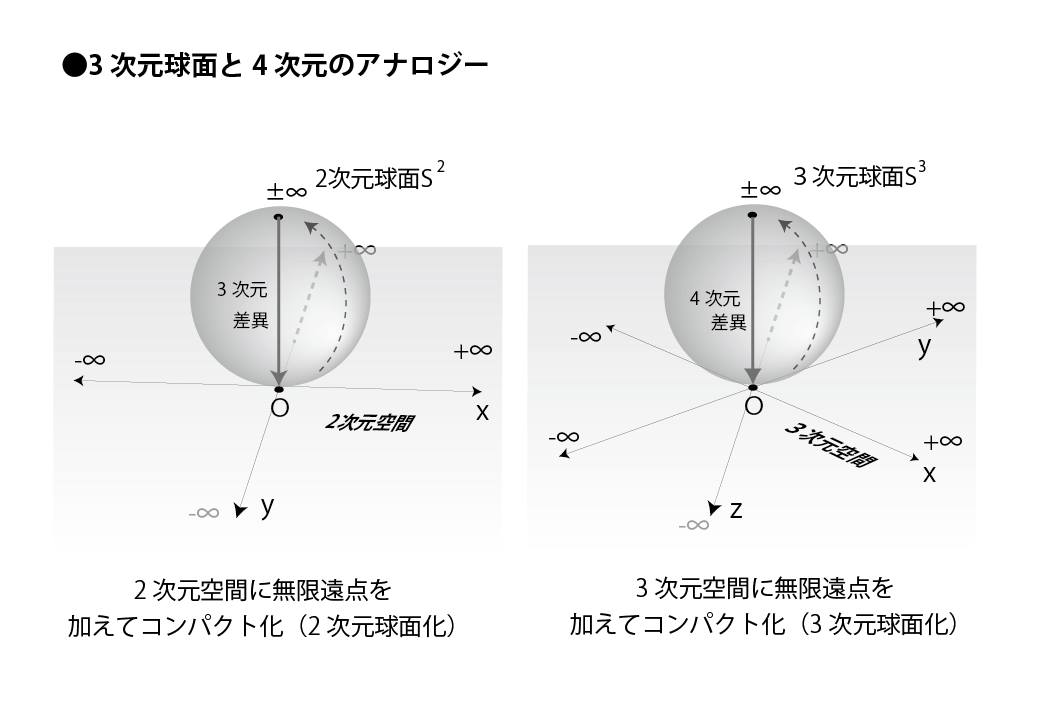

SU(2)というのは、3次元球面S^3という高次の球面と同じ形をしているんだけど、これは、観察者の観察位置を無限遠点としたときの3次元空間のことだと考えるといい。

2次元の球面上で、どの点を取ろうともそこが面の中心点になるように、3次元球面上で、どの点(主体の位置)を取ろうとも、そこが3次元空間の中心点になる。

2次元平面に対して2次元球面が高さ(差異)を持つように、3次元空間に対して3次元球面も高さ(差異)を持ってる。この高さが4次元の方向と考えるといい。この高さがあるから、僕らは3次元の観察や認識が可能になっているわけ(下図上参照)。

で、注意しなくちゃならないのは、この4次元の高さ方向に、持続が息づいているということ。4次元は延空間ではないってことだよ。

で、この4次元の差異(持続)が3次元空間の中で混雑化して、見分けがつかなくなったところに生まれてくるのが時間。

つまり、自分自身の奥行きが、3次元空間内の線分(こちらは延長)と見分けがつかなくなったとろに時間が発生しているということ。

これは、他者と空間のあり方の関係を、そのまま自分にコピーするから生まれてくる。いつも言ってる、鏡の策略。

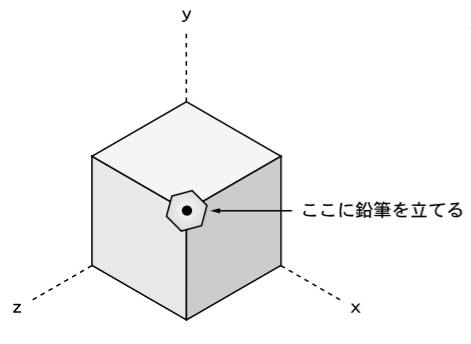

ヌースの基本中の基本だけど、立方体が視野において六角形に見えること自体が、僕らが4次元空間にいることを如実に示している。3次元の中に観測者はいないんだよ。その感覚を思い出さないと(下図下参照)。

この図の鉛筆に当たるのが、光子のスピンの本性だよ。つまり、君自身の眼差しだってこと。役目としては、一つの対象の記憶を保存しているところ。

相対性理論なんかで「光速度に達すると時間が止まる」とか言うけど、ここまで4次元のイメージが出来てくると、そのことの本当の意味が少しは分かってくるんじゃなかろうか。「止まった時間」というのは、精神の芽生えの位置なんだよね。

それが物質の内部への入り口ね。つまり、ゲート。

空間を幅で覆い尽くすとマクロ宇宙が出現し、奥行きで覆い尽くすとミクロ宇宙の中に入る——スースがいつも言ってることだけど、この切り替えが自在にできるようになってくれば、君も次元両生類たるトランスフォーマーの仲間入り。

物質の内部にも、少しづつでいいから、ストーキングして行こう。それが来るべき新世界。

2月 23 2018

今日のヌース用語 【表化】

【表化(ひょうか)】

元止揚の対化の交差によって思形と感性の発露を作り、表相を人間の意識にもたらすこと。現象の立ち現れのこと。素粒子的には陽子と中性子の役割。

「表化」というのは、文字どおり、「表に化ける」といったようなことだけど、非局所(持続空間)から局所(時間と空間)が作られ、それがもとの非局所(持続空間)と触れ合ったとき、人間の意識において現象の認識が生じる、といったような意味。人間の意識の発生の契機と言ってもいいかもしれない。

中沢新一さんが「モノとの同盟」という論考の中で、タマ(霊)と「あること(存在)」の関係を、「たまご」や「かひ(たまごの古語)」の内部で成長をとげたものが殻を破ってこの世界にあらわれ出るイメージで解説しているんだけど、この「表化」という概念はそれに近い。さっくり言うなら、霊が物質に変態してくる仕組みのようなもの。

ケイブコンパスとヘキサチューブルでその位置を表すと、こんな感じかな(下図参照)。

人間の場合は、この「元止揚(ψ7〜8)」というヤツが全く見えていないわけだね。「表化」から意識が始まってる。だから、物を単なる対象のように見てしまって、物が自分自身の霊でもあるということに気づけない。

いつも、言ってるけど、物質の根底が陽子と中性子で成り立っているのは、物質が人間の意識に表れ出る仕組みそのものを内包しているからだと思うといい。陽子がψ7で中性子がψ8に相当している。

「元止揚」と「表化」という概念は、数学の群でいうと、SU(2)とSL(2,C)の関係に近いのではないかと考えてます。

※ヌーソロジーは空間に隠れている精神の構造を単なるモデルではなく、それそのものとして思考していく。これは、言うなれば、霊視だね。霊視の知覚器官は思考だということ。つまりは、物質をアンフォルメルな思考で捉えていくこと——それが最も健全な霊視の作業というものじゃなかろうか。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ケイブコンパス, ヘキサチューブル, 中沢新一