12月 19 2017

内包空間への反転を決行しよう

「付帯質」には精神における受動性に生み出される「無」の力、といったような意味がある。見るものを精神とするなら、見られるところにこの付帯質は生まれる。二つの精神があるところには、この付帯質も必ず二つ生じる。「対化」はこのように「4」の関係を持って顕在化を起こす。

この四値的関係が数学的形式として表現されたものが複素円だと考えられる。精神の対化がi、−i。付帯質の対化が1、−1という関係で表現されている。

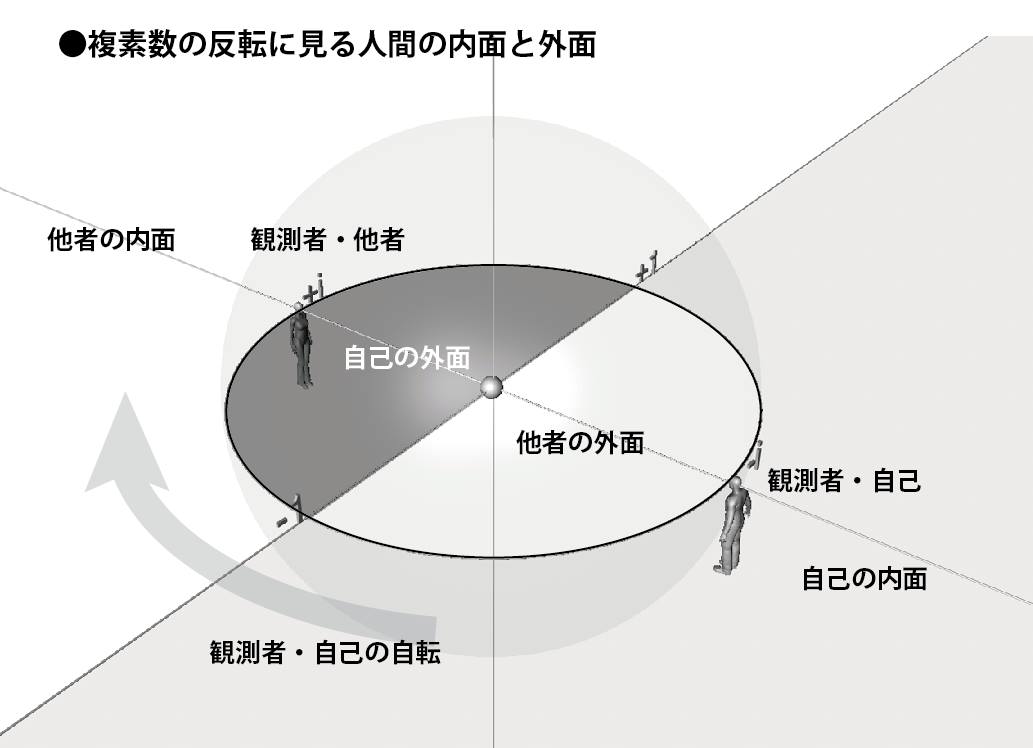

このシステムは、同時に空間にも根を張っている。空間を内包と外延に分離させているのも、この四値関係だ。内包/外延への分離は複素数の反転という関係で現れる。今回のシュタヌー本のP.462では、その仕組みを下図のように図示した。

この図の中心点はシュタイナーの言葉でいうならエーテル中心であり、非局所的一点である。図にも示しているように、複素円周自体は観測者の自転の軌跡を表している。つまり、自分が”自転”したとき、空間は前を内包へ、後ろを外延へと分割している。前が精神、後ろが付帯質だと考えるといい。

見られることによってしか、自己をアイデンティファイできない人間の自我は、複素円の外部にしか空間を感じ取るができない。それが「人間の内面」という概念であり、これは他者のそれと同一化することによって延長世界(時空)を作り出す。

この同一化によって、精神が働く外面側は認識からすっかり消失してしまっている。言うまでもなく、この消失した人間の外面側に人間の生命力としての純粋持続が息づいている。シュタイナーのいうエーテル空間だ。

ヌーソロジーは単にこの失われた知覚を取り戻せ、と言っているだけだ。付帯質(外延)で覆われた世界観では本質に何一つ触れることができない。はっきり言えば、すべてが虚構で塗り固められている。

内包空間への反転を決行しよう。外延にすっかり慣れっこになった僕たちの意識には、それは至難の技であることに違いないが、このまま外延への惰性で思考を続行することは、生命の力を減衰させるだけだ。

※下図の人体は意識の位置を比喩的に表しているものであって、物質的な肉体を意味しているわけではないので注意されたし。

12月 22 2017

最大の自己欺瞞とは「オレ」かもしれないというお話

事物を対象として見ている限り、世界は常に外の世界でしかない。

で、この外の世界の信憑性を裏支えしているのが同一性というものだと考えるといい。

ヌーソロジーが「時空」と言うときには、大方、そのような意味を込めている。

この携帯はこの携帯。この財布はこの財布。このコーヒーはこのコーヒー。というように、同一性は頑なに名指しを反復する。そして、この頑なさは「わたしはわたし」という頑なさへと連続している。

「わたしがわたしである」ことは、現代人にとっては至って自明。わたしがわたしでなけりゃ一体何だというのか? あなたか? やめてくれ、気持ち悪い。というのが世間の常識的な反応ではあろう(笑)。

しかし、ほんとうに「わたしはわたし」なのだろうか。

現代人は、なぜ古代マヤ人たちのように『In Lak’ech』(インラケチ=あなたはわたし)と自然に挨拶を交わすことができないのだろうか?

個人的には、昔から「わたしはわたし」というフレーズには強い違和感を感じている。

何か騙されている感じとでも言うのか。

それは、デカルトの「我思うゆえに我あり」に感じる違和感と同質のものだ。

思っている我、と、存在している我はほんとうに同じものか?

思う”我”とある”我”は、本来、全く違うものであるのに、同じ”我”で一緒くたにされている居心地の悪さがそこにはある。

別の言い方をするなら、ある我が思う我を乗っ取って、思う我の本性を見えなくさせているということなんだが。

思ってるのは、ある我じゃないだろ。

これは、見られることによって作り出された我が、見る我を覆い隠すようにして、自分の中でのさばっていることと構図は同じ。

見られている我があたかも見る我であるかのように振舞っている。

何が自己欺瞞かといって、これほどの自己欺瞞はないと思うのだが。

世の欺瞞を暴くのも大いに結構だが、こちらの自己欺瞞を暴かないかぎり、世界は何も変わらないと思うのだけどね。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: デカルト