5月 10 2008

時間と別れるための50の方法(9)

視野空間は面として開示しているにもかかわらず、その面を外部(他者側)から見ると瞳孔という点状の穴に化けてしまっている――ヌース的思考の跳躍は、この面と点の幾何学的観念の中に見ているもの(主体)と見られているもの(客体)の関係を想定することから始まります。

僕らが空間上に何らかのモノを見るとき、そこにはモノと背景空間の差異があります。いわゆる図(figure)と地(ground)の関係です。知覚心理学が言うように、モノの認識は当然のことながら、この両者の間の差異がなければ起こり得ません。例えば、目の前にライターがあるとして、そのライターは輪郭を持っており、その輪郭は背景空間との境界に生まれていることが分ります。そして、その輪郭がライターという存在者を文字通り、ライターを縁取ることによって、ライターの知覚が起こっている。。。このとき、「図」であるライターと「地」としての背景空間の間には絶対的な差異があります。しかし、目では確認できるものの、この差異を僕らは普段はっきりと意識化することはできていません。というのも、現代的な3次元認識では空間はのっぺりとした平板的なものとして捉えられているので、モノも空間も「3次元空間」や「3次元立体」というように同じ「3次元」という概念で一括りにされ、モノと空間の差異が曖昧になっているからです。

この差異を空間概念の差別化として幾何学的に取り出し、そこに空間の差異の系列を作り出そうと考えているのがヌース理論です。この差異の系列は『人神/アドバンスト・エディション』でも紹介したように、次元観察子という概念によって表されます。これはベルクソン風に言えば、「見せかけに抗して、本性上の差異、いいかえれば実在の分節を見つけだすこと」に当たります。その作業プロセスは文字通りヌース本来の意味である「旋回する知性」によって進められていきますが、最初の分節を見出すためにも、回転に対する想像力が必要です。『人神/アドバンスト・エディション』にも書いたように、モノをただ目の前で回してみればいいのです。

当たり前の話ですが、モノを回すと観測者にはモノだけが回って見えます。モノの背景となっている空間はそのままで動きません。この事実をヌースでは「観察者から放たれた視線という1次元の線分」と「モノから放たれているであろうと思われる1次元の線分」とが全く次元が異にしているからだと考えます。ここでストレートに「モノから放たれている」と書かずに「モノから放たれているであろうと思われる」とわざわざ回りくどい言い方をしたのは、モノから放たれた線分はモノの次元から出ることができないので、それは「地」と「図」の差異を持つ観測者の位置に出ることは不可能だからです。つまり、知覚に達し得ない、見えない、ということ。

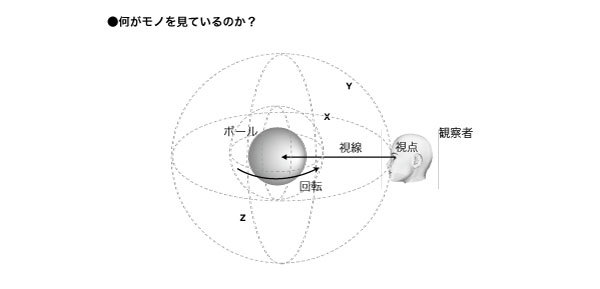

下図「●何がモノを見ているのか」を参照して下さい。今、目の前でクルクルとボールが回っているとしましょう。このときこの3次元の立体は上下、左右、前後の様々な見え姿を観察者に露にさせています。しかし、その回転を見ている観測者は回転することもなくただじっと静止しています。観測者からボールに放たれている視線もまた1次元の線分です。このことは、同じ1次元でも視線という線分にはモノの3次元性全体をその一線の中にすべて畳み込む能力があるということを示しています。つまり、僕らが一般に「視点」と呼んでいる視線の出所である一点(これこそ、僕らが自己の位置と呼んでいるもののわけですが)は、モノを規定している空間の3次元回転のすべてを一点に取りまとめた位置として、モノの次元からは超出しているわけです。

では、モノが回転してその表面上の点を次々に違うものにしていくにもかかわらず、視点を視点そのものの場所にしっかりと固定させ落ち着けさせているものとは一体何なのでしょう。単なる3次元空間という概念では、ボール上の一点も視点という一点も同じ点的存在であり、それらに違いはありません。ボールの直径が30cmで観察者がボールの中心から1m離れているとした場合、そこに今度直径1mのボールを持ってくれば、そのボール上の一点と観察者の位置は全く同じ位置と見なされてしまうことでしょう。これは普段、僕らが自分の位置をモノの位置と同等に自分の視点の位置を考えているからです。こうしたモノと同一化した空間で観測者の位置が捉えられてしまうと、意識の理論は極めて奇妙なスタイルを採っていくことになります。一方に世界があって、もう一方に身体という感覚器官が存在し、感覚器官が外部世界を察知し、その情報を脳に送る、といった、あのおなじみの科学的な意識モデルです。ここにはベルクソンのいう実在の分節概念、つまり、ヌースでいう空間の差異の系列が考慮されてないので、のっぺりとした同一性の空間の中で物質の連携システムとして意識の成り立ちを説明していくことになります。しかし、この同一性の中ではいくら理論を精緻化させていったとしても意識のキモに届くことはないでしょう。なぜなら、世界を見ている主体そのものとしての差異が最初から存在していないからです。

僕らが視点と呼んでいる場所はモノの3次元に対して絶対的な差異を含み持っています。で、その差異とは何なのかと言うと、それは視点の起源となっている「視面(知覚正面)」としての視野空間(2次元射影空間)としか言いようがありません。というのも、視点よりも視面の方が先に存在していたのでしょうから。前回の図9に示した交差円錐の図を何度も執拗に思考でなぞってみて下さい。自己においては瞳孔が先にあったのではなく、視野空間が先にあった――そして、この視野空間としての視面こそがわたし本来のわたし(フロイトのいう「幼年時代」)であり、視点は鏡を通じたその反射物として、3次元空間内に投影されたものにすぎません。主体はこの反射物としての視点に視野面である主体そのものを重ね合わせ、自己中心化の位置を形作っているのです。この位置はヌースの観察子の記号でいうと、ψ3-ψ*4という複合位置の範疇になります。これは時間の芽のようなものです。――時間の発生箇所を探し求めて、このシリーズはまだまだつづくよ。

6月 6 2008

時間と別れるための50の方法(11)

●人間の意識はモノの中に落ち込んでいる

立体としてのモノだけの3次元性。そして、モノの外部に広がっている空間としての3次元性。これら両者の間には観測者がいるか、いないか、の絶対的差異があるにもかかわらず、人間型ゲシュタルトにはその区別がうまくできていない——この内容についてもう少し具体的に話してみます。

OCOTとの対話のところでも取り上げたように、OCOT情報によれば、人間の意識はモノの中に落ち込んでいるとされます。人間から見てモノの中は決して見えないので、人間は普段、モノの外からモノを見ていると思っているのですが、もし、自分のいる位置をモノの内部概念の延長上に措定しているとすれば、そこはやはりモノの内部と言っていい場所であり、モノの外には出れていないということになります。モノの内部からその外部は決して見ることはできないでしょうから、そうした空間認識で概念化されている場所からは、現実としてのモノを見ることなどできないはずなのです。このように、実際には見えてはいないのに、あたかもそこにモノがあるかのように錯覚している状況を「付帯質の妄映」と呼んでいます。このことは、裏を返せば、現在の人間の意識には実際にモノが見えている空間を概念として正確に把握できていない、ということでもあります。どういうことか説明してみましょう。

『人神』やこのブログでも何度か語ってきたことですが、人間の知性は空間に大きさを与えないと気が済まない性格を持っています。このリンゴの直径は約10cmだとか、東京-博多間は約1.000kmだとか、銀河系の直径は約10万光年だとか、とにかく、外界と呼ばれる世界の有り様を理性の光のもとに露にするために尺度や測度といった度量衡を利用するのが大好きです。しかし、考えればすぐに分ることですが、こうした「大きさ」で定められた秩序が展開している世界は、現実として目に見えている世界ではありません。目に見える世界では(目に見えている世界は射影空間なので)、月の大きさと10円玉の大きさが一致しても何の不思議もありませんし、極端な話、針の穴の中に無数の銀河を入れることだって可能です。ですから、大きさから意識に抽象されてくる、包み込みや包み込まれといった包含関係のイメージというのは、視覚とは実は全く関係ないものであり、それは感覚としては、より身体に密接している触覚に関係が深いものではないかと考えられます。

今回の『アドバンスト・エディション』で、点球次元としてのψ1〜ψ2を触覚に対応させたのも、そのへんが一つの理由になっています(以前は触覚がモノの全体性を一気に把握することができるのでψ3の次元ではないかと考えていました)。実際、モノに触れる感覚というのは、モノの内部性を包んでいる膜の生成のようにも感じ、触覚においては、手触り、かさ張り、といったように、モノの外部の空間性はほとんど意味を持っていないことが分ります。ちなみに、OCOT情報では「触覚とは定質と性質の交差」という内容があり、これはそのまま前次元と現次元との接点を意味します。

ここで次のような状況を想像してみて下さい(下図参照)。

目の前に直径10cmのリンゴがあるとしましょう。今、そのリンゴをイメージの中でどんどん膨らませていってみる。すると、その直径が5mぐらいに膨らめば、リンゴを見ていた「わたし」はその架空のリンゴの内部に入り込んだことになります。これは概念としてはやはりモノの中です。

何が言いたいのかと言うと、『人神』にも書いたように、本来、長さという概念は、モノの幅や、モノの高さといったモノの端と端の間に生まれているモノの内部概念に依拠して派生してきたものではなかったのか、ということです。これは、言い換えれば、長さという概念がモノの外部には出れていない、ということを意味しています。モノの外部に長さを適用することは、もし、モノの内部性と外部性に差異があるとすればカテゴリーエラーとなってしまうわけです。しかし、僕らは普段、平気でモノの外部の空間にもこうした長さの概念を適用させ、天体物理学などに至っては宇宙空間全体をもそうした概念によって覆い尽くしてしまっています。そして、宇宙の外部はどうなっているのだろう?謎だ。とか訝しがっている。。。これはおそらく問いの立て方が間違っています。

『アドバンス・エディション』では、こうした思考的暴挙を「漆黒の闇が光を片っ端から食い尽くしていっている」と形容しました。想像力をちょっと逞しくしてイメージしてみて下さい。モノの内部にある正体不明の真っ黒なコールタールのような空間が、人知れずこっそりとモノの外部へと染み出してきて、「わたし」を食らい込み、無数の「わたし」を食らい込み、地球を食らい込み、そして、宇宙全体までをも食らい込んでいる。この食らい込みの結果、世界はすべて数値化されたデータに置き換えられ、挙げ句の果てに、そのデータを今度はコンビュータという一個のモノの中で映像化させ、さらに、今度は、ネットゲームに明け暮れる人など、その空間の中で暮らそうとしている意識まで出てきている。。。

ヴァーチャル・リアリティーとは何ですか。

人間の意識が持った進化の方向性が全く逆方向に反転したもの。モノの中のモノ(付帯質の妄映)が神となったモノの中のモノの中のモノの世界です。(シリウスファイル)

僕らにはすべてが同一の空間で起こっているように見えていたとしても、観察子の概念が形成されてくると、空間は無限の次元が重畳した差異の構造体のように見えてきます。未だ格闘中ではありますが、その構造体を人間の知性に浮上させるのがヌース理論の目的であり、その構造体を形成する概念力が僕が変換人型ゲシュタルトと呼んでいるもののことなのです。——つづく

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: 人間型ゲシュタルト, 人類が神を見る日, 付帯質