4月 14 2025

リンゴの立ち現れの中で、空間はどのように振る舞っているのか

目の前にリンゴがある。私たちは普段、この状況を見て「このリンゴは赤い」と何気に判断する。

そして、このような判断はすべて脳で生まれている意識の機能によるものだと考えている。

このような脳科学的理解を、全面的に反故にしたいと考えているのがヌーソロジーである。

⚫︎西田の場所論をヌーソロジー的に見てみた

西田の「場所の論理」は、存在や認識の根底にある基盤としての「場所」を中心に据えた哲学的考察だ。一方、ヌーソロジーは、主観と客観の関係を空間構造として捉え、そこに意識の成立を見てとる、いわば意識の空間化(外化)の試みである。

ここでは、西田の「場所の論理」をヌーソロジーの視点から再解釈し、両者の統合的な理解をスケッチしてみよう。

1.主語と述語の関係

西田哲学において、主語(S)は一般的な概念を表し、述語(P)は具体的な特性を表す。述語のところで主語が解釈され、両者が折り重なり合うことで、存在の認識が成立する。この関係をヌーソロジーの視点から見ると、主語は「思形」の働きで一般化されたものであり、述語は「感性」の中で具体的な知覚の中に上がるものである。

具体的な例として「このリンゴは赤い」という判断を考えてみよう。リンゴという主語は概念として一般化されており、「赤い」という述語は(私の)感性によって知覚されたものである。しかし、言語表現の中では、この感性の「赤さ」も一般化されることになる。これを一応、主語論理と呼ぶとするなら、西田の述語論理はこの論理を転倒させ、述語側の感性の特殊性に主語の概念を従属させようとするものである。つまり、これはヌーソロジー的にいうなら、内面先手に傾いている意識を外面先手に持っていこうとする思考法の一つと言っていい。

2.場所の概念

西田哲学における「場所」とは、例えば、このリンゴの例で言うなら、リンゴの「赤さ」がどこにおいてあるのか、というこの「どこにおいて」を指す概念である。そして、西田によれば、存在や認識はこの場所を基盤にして初めて成り立つ。つまり、この場所は、主語と述語が互いに関係し合う場として機能していると考えるわけだ。

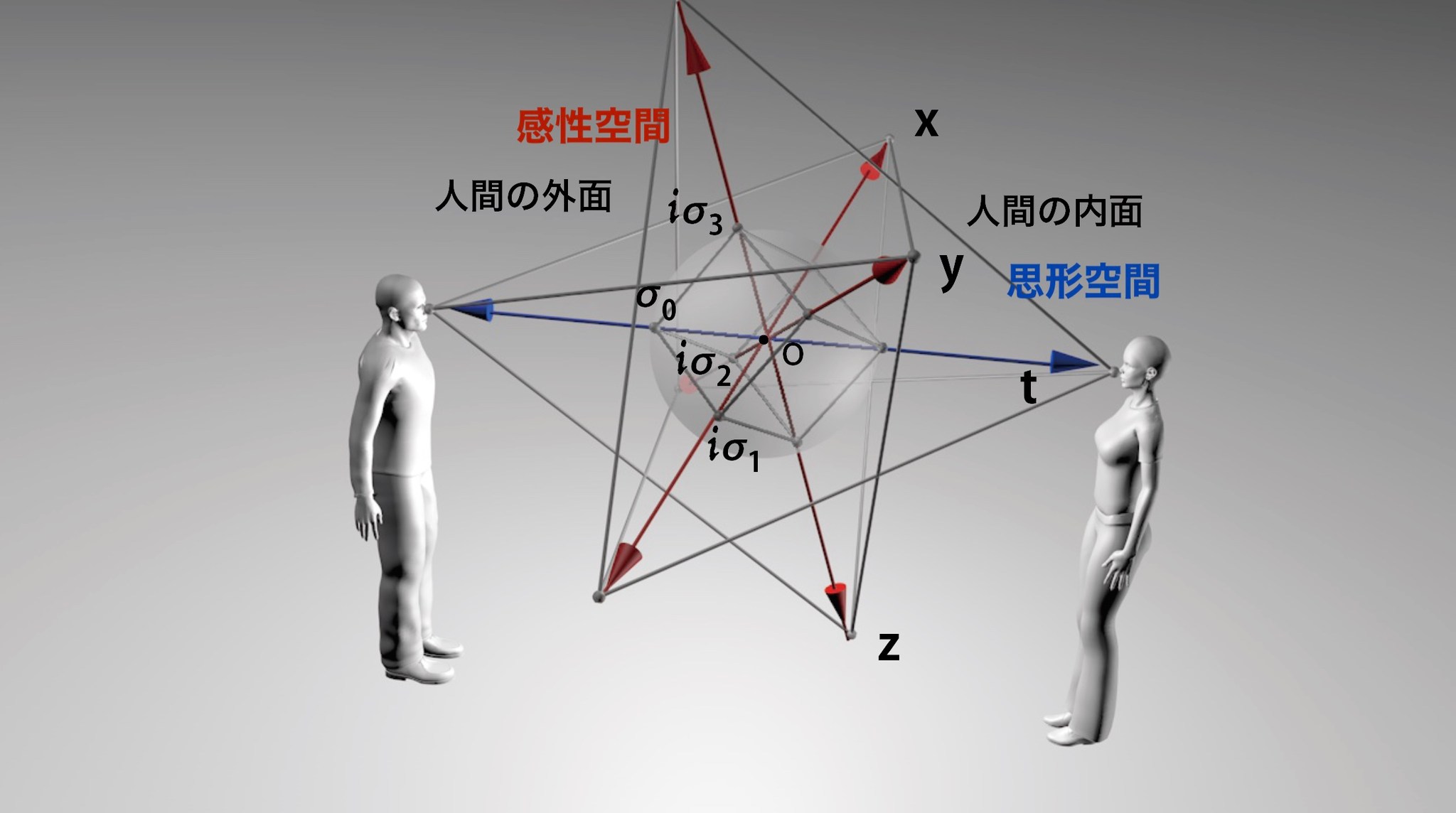

ヌーソロジーの視点では、この場所は人間の外面に位置する持続空間としての iσ0とiσj(パウリ行列)の場に対応していると考えられる。持続空間は、感性空間自体をその下で支えている空間であり、感性による知覚が具体的な体験として存在する基盤でだ。この基盤が、西田の言う「絶対無の場所」に相当していると考えられる。

3.人間の内面と外面との関係

西田哲学では、存在や認識は主語と述語が互いに関係し合うことで成り立つ。ヌーソロジーでは、人間の内面(思形)としての主語と、人間の外面(感性)としての述語が統合されることで、存在認識が成立する。図に沿って具体的に言うなら、主語としての「リンゴ」の概念は時間 t と空間 (x,y,z) に位置し、存在者としての認識を作り出す。一方、感性によって知覚される「赤さ」の方は感性空間側の (−x,−y,−z) 方向に生まれている。そして、ここが大事なところなのだが、この感性空間自体は持続空間としての iσ0とiσjに「おいて」存在する。繰り返して言うが、このパウリ行列で表された持続空間が、西田の「絶対無の場所」に相当する。

このように西田哲学の「場所の論理」を取り込むことで、ヌーソロジーの訴える、素粒子構造=人間の無意識という主張が存在や認識の根本的な構造を深く理解していくための新しい視点だということが直感されてくるのではないかと思う。

ちなみに、自他間では、人間の内面と外面の関係が互いに逆になっていることに留意。ここは創造原理のキモだ。この逆対応関係に西田も気づいており、次のように書いている。

——私が汝の無底に私を見て、汝が私の無底に汝を見る

素晴らしい。このビジョンがないと創造の空間は開かない。

4月 15 2025

西田の場所論と量子論は統合可能

西田の場所論とヌーソロジーの関係をさらに深掘りしてみます。

ある判断が現実に当てはまるためには、現実における経験の積み重ねが必要となる。経験の積み重ねは、当然、無数の判断の積み重ねを伴う。 ということは、意識においては一般者の自己限定が無数起こっているということを意味している。

つまり、具体的な事実経験にもとづいて、数多くの述語が持続空間内に過去の痕跡として蓄積されていると言うことになる。そのような具体的な事実経験によって意識された述語群が、具体的一般者になっているということだ。

さて、問題はここだ。こうした持続における経験の蓄積を絶対無の場所は可能にしなくてはならない。単位行列とパウリ行列とで表現されたこの絶対無の場所は、そのような能力を持った空間として解釈することができるだろうか。

ここで、この単位行列とパウリ行列で表現された空間は何だったのかを思い出しみよう。これは、ヌーソロジーでは無数の垂子空間が重畳した垂質空間の物理学的表現だ。

この空間は複素2次元で見れば、スピンのSU(2)の変換場に相当しているが、スピン自体、観測者周りの無数の垂子次元を統合したものなので、SU(2)は、観測者の周囲におけるすべての主語となる場を特殊(述語面)へと変換する場を担っていることになる。つまりは、そこでは絶対無駄の場所は、無限次元の複素ヒルベルト空間の意味を持っていることになる。

西田は晩年、自らの哲学を「創造的モナドロジー」と呼んだのだが、まさにこのモナドを素粒子(この場合、物質粒子)と見なすならば、西田の場所の論理を量子力学の数理構造と重ね合わせることで、哲学と物理学が一致を見る。

ヌーソロジーの構造概念が両者を結びつける働きをしているということだ。

自己が自己を映す鏡の場・・・実際には鏡像化していた自己を真の主体へと映し返す場のことなのだが、この場こそが、OCOT情報にいう「位置の等化」の意味なのである。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: OCOT情報, パウリ行列, 複素ヒルベルト空間, 西田幾多郎