7月 22 2008

時間と別れるための50の方法(21)

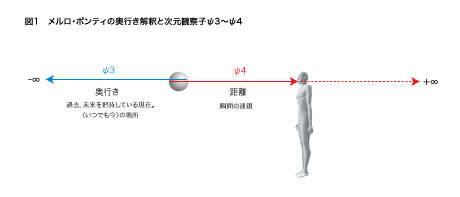

●メルロ・ポンティの奥行き解釈とヌース理論におけるψ3〜ψ4

前回の話のポイントをまとめておきましょう。

人間の外面領域であるψ3(モノ表面、さらにはそこからモノの背後方向へと貫かれている奥行き)は一般に時空と呼ばれている場所には存在していないということ。それを幾何学的に記述しようとすれば、おそらく時空(外部世界)の一点一点に張り付いた4次元空間の方向における微小な長さのベクトルとして表れているのではないかということ。そして、そこには過去、現在、未来の全時間が凝縮されて「今・ここ」を構成しているということ。一方、人間の内面領域であるψ4(モノの表面からモノの手前に感覚化されている「わたし」の位置を結ぶ線分)は時空を構成するための基礎的空間なっているということ。

以上です。

こうした内容はOCOT情報に含まれる人間の外面と内面という言葉を執拗に解読し続けた結果、見出されてきたわけですが、実は、これと全く同じことをすでに言っていた哲学者が一人います。それはメルロ・ポンティです。ポンティはフッサールの現象学を基盤に知覚(特に視覚)と意識の関係を深く思考した人です。ポンティは『知覚の現象学』に始まり、『眼と精神』『見えるものと見えないもの』という三つの著作の中で、奥行きについて常に問題意識を持ちながらその考察を深めていきます。その中でポンティがたどり着いた結論はおおよそ次のようなことです(下図1参照)。

〈1〉奥行きと幅は全く性質が違うものである。

〈2〉奥行きにおける長さの知覚は正面と横からの両立し得ない二つの眺めが同時に共存することによって成立する。

〈3〉奥行きにおいては、現在のみならず過去、未来が同時性の中に把持(はじ: Retention/現象学用語。しっかりと持つこと。固く維持されているということ。)されているということ。

〈4〉見えるものの背後にある奥行きは見るものを含むものであるということ。

〈5〉見るものを出発点とし、見えるものを終点とする「わたしからあそこ」という距離概念は、奥行きのとは違うものだということ。

〈1〉については『人神/アドバンスト・エディション』でも「主観線」と「客観線」の違いとして登場しました。

〈2〉は、ヌース理論ではまだ具体的には説明していませんが、やがてψ9=思形の働きの解説のところで登場してきます。簡単に言えば、奥行きを距離あるものとして認識するためには、横からの視線が必要になるということです。この横からの視線の働きがヌース理論でいう「思形」の働きに対応してくることになります。

〈3〉は、ヌース理論では4次元空間の方向軸そのものの働きとして解釈されます。今まで説明してきたように、時間軸 t が反転させられ、虚時間itとして奥行きは機能しているということです。ポンティは奥行き自体に時間の流れが把時されているという論を通じて、過去、未来は常に現在と同居しているものであり、時間の連鎖が漠然とした意識によって司さどられていると考える従来の獏とした意識概念からの脱却を促そうとしていました。

〈4〉はψ3の正確な意味に対応しています。ψ3が真の主体の意味を担っているということです。

〈5〉はψ4の正確な意味に対応しています。距離概念は客体概念が作り出すということ。

このように、ポンティの奥行きに対する哲学とヌース理論の次元観察子ψ3という概念は酷似しているのが分かります。ヌース理論の場合は、このポンティの思考をさらに幾何学的なものへと押し進め、なおかつ、その幾何学性を物質の生成現場へと接続させようとする狙いを持っています。つまり、マクロとミクロの連結を意識と物質(素粒子)の結接点と見なせるような考え方を作ろうと考えているわけです。この次元観察子ψ3とψ4は、OCOT情報によれば、電荷や電場、磁荷や磁場と極めて深い関係を持っており、さらには量子の運動量と位置などとも密接な関係を持っていることが予想されます。

次回からは『人神/アドバンスト・エディション』で書いたψ3=主体、ψ4=客体という内容について、他のさまざまな哲学者の思索を取り上げながらより詳しい説明を加えて行きたいと思います。

7月 30 2008

時間と別れるための50の方法(24)

●位置の交換という概念

――一つの対象(客体)に対して、主体として感覚化されている位置を、対象の手前に存在していると思われる肉体側の位置側から、対象の背後に見えている背景面側へと移し替え、さらに、そこに見えている背景面を、そのまま対象の中心部へと遷移させること。これを「位置の交換」という。(『人神/アドバンスト・エディション』p.389)

OCOT情報では、人間の最終構成が始まると、主体概念と客体概念の逆転が自然に起こってくると伝えてきています。この逆転のことをヌース理論では「位置の交換」と言いますが、その内容はまさに、ベルクソンが主張していた、観察されているイマージュとしての客体(その対象が対象足り得るための記憶のたなびきを含むということ)の中に主体を見るということに他なりません。大ざっぱな言い方をすれば、「わたし=主体とは実は見られているものの方だった」ということを意味します。

前回のベルクソンのところでも話しましたが、「位置の交換」という作業が持つ意味は、「意識がここにこうして生起している」という出来事を、従来の考え方のように自分の体内(脳内)で起こっている観念作用の連鎖物のように捉えず、目の前の自然という開かれた場所そのものへと遷移させる、ということと同意です。ただ、このとき注意しなければならないのは、この自然という存在を、従来の時間・空間的な意味での「外部」環境のように見なしてはならないということです。この生起の場所とは持続=記憶を所持した「わたし」が浸透している世界なわけですから、むしろ、従来の言い方をすれば、わたしの内部として息づいているような場所になります。つまり、人間の外面(知覚が起こっている場所)という空間とは身体の内部世界という言い方もできるのです。それが外部のように見えてしまうのは、人間の意識が人間の内面空間の方に偏ってフォーカスさせられているからにすぎません。

対象の背後と手前をそれぞれ半径に持つ互いに反転した二つの球空間、次元観察子ψ3とψ4。さて、もしこのような空間の二分割が精神と物質の分水嶺足りうるものだとすれば、人間の外面=ψ3は人間の内面にとっては、極めて微小な空間領域の中に映り込んでいるということになります。モノの背後の空間はモノの手前の空間の中に小さく縮められて半径無限小の小さな球体となって入り込んでいる。すなわち、これは哲学が「内包(ないほう)」と呼んできた概念にほかなりません。

時空という名の延長空間上のあらゆる位置にきら星のごとく散りばめられた〈未分割の広がり〉の内包としての知覚空間。ここに今まで紹介してきたようなベルクソンの思考を重ね合わせれば、それはまさしくライプニッツが「モナド(単子)」と呼んだ概念に酷似してきます。

モナドとは世界を作っている最小単位のようなものです。しかし、これはデモクリトスが唱えたようなアトム(原子)のことではありません。アトムは物質の最小単位としての概念ですが、モナドとはライプニッツによれば、精神のことです。ですから、モナドには認識能力があります。そして、モナドはそれぞれが世界の中心でもあり、全体を表象する能力を持ち、なおかつ部分とも成り得るような代物です。仏教の言葉で言えば「一即多」「相移即入」なる帝網(たいもう)の目、今風の言葉で言えば部分が全体を含むホログラフィックな存在です。

一人、時空の魔術師となって、

星空の下に立ってみよう。

手のひらの上には小さなピンボールが一つ。

その表面には星々のすべてが映り込み、

今か,今かと、

反転のときを待っている。

次元観察子ψ3の球空間のイメージは、ちょうどこのピンボールの表面が裏返しになったようなイメージです。モノの背後にある時空間の広がりは光速度によってその限界にまで縮められ、人間の内面においては、そのモノの中心点と見なされるところへとそっと人知れず入り込んでいる。そんなイメージです(下図1参照のこと)。

しかし、ここはもはや単なるモノの中心点ではなく、今までの話でも分かるように、そのモノの存在の知覚が起きている場所のことでもあり、「わたし」自身と言い換えてもいいようなところになります。こうしたモナド化した「わたし」自身のことをOCOTは「最小精神」と呼んでいますが、これはヌース的に言えば、覚醒した小さな小さな主体の赤ちゃんです。

最小精神は顕在化における最初の位置となります。(シリウスファイル)

こうした一連のイメージを持って、周囲のモノを一つ一つ見つめてみるといいでしょう。そうすると、その見つめているモノの中心に見つめている「わたし」が息づいている感覚が多少なりとも現れてくるはずです。。。ん? 現れてこなかったらゴメンナサイ。

――われわれが対象を知覚するのはわれわれの内ではなく対象の内においてである。(ベルクソン『思想と動くもの』)

まだまだ続くよ。

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 2 • Tags: イマージュ, ベルクソン, モナド, ライプニッツ, 人間の最終構成, 人類が神を見る日, 位置の交換, 内面と外面