7月 14 2006

光万歳!!闇万歳!!

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

人間の内面と外面という概念は、もともとOCOT情報が最初に伝えてきたものだが、今となって考えれば、これは人間の空間認識を光のカタチに沿って見るための基礎となる概念だったことが分かる。僕らは「光によって」対象を見つめてはいるが、「光となって」対象を見つめたことはない。ここが問題なのだ。光となって対象を見つめるとはどういうことか——おそらく、このことを理解するために、この人間の内面と外面という概念がある、と言っても過言ではないのだろう。

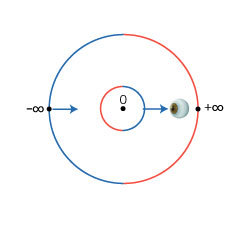

まずは、人間の外面について一言で説明しておこう。それは、僕らにとって「見える」という出来事が起きている空間の片割れのことを意味する。それには二種類あって、一つは、モノの表側で像として見えている部分(ヌースでは「表相」といいます)、もう一つが、モノの背景となっている空間側(ヌースでは「表面」といいます)のことである。モノの認識はこうした図と地の相対的な差異によって可能となっているが、どちらも「見えている」という意味では、同じ種族に属する空間であることが分かる。

さて、対象認識は必ずしもこの二つの相対的な差異だけで成り立っているわけではない。もう一つより大きな双対関係がそこには存在している。それは、見えない部分としての図と地だ。すなわち、モノの裏側と背景空間の裏側。背景空間の裏側とは、ヌースの文脈では、観測者が背後に感じている空間のことでもある。そして、この見えない部分は、当然のことながら、他者にとっては見える部分となっている。こうした自他における内面と外面の双対的配置を、ヌースは内面・外面、内面*・外面*と表記する。

数学的には、モノの表と裏は2次元射影空間が作り出す捻れを持っており、背景空間の表と裏は3次元射影空間としての捩じれを持っている。どちらもメビウスの帯のような内=外、外=内というカタチを持っているということだ。光のカタチとは、まさに、この二層を貫いて走る空間の捻れにある。単なる可視光がグノーシス的な認識の光へと変質するためには、僕らは、光が持つこの内外の捻れに意識的になることが必要であり、その捩じれた光に合わせて事物を見つめ直さなければならない。それは、思惟が光に乗るということでもあり、世界への眼差しが光そのものになるということでもある。そうした眼差しこそが宇宙卵の卵割力となり得るのだ。

さて、光になって初めて気づくこと。。。それは、闇の大切さである。闇は光のシンボル(片割れ)であり、同時に、光は闇のシンボル(片割れ)である。真の倫理は、この光と闇の共存関係の中で築かれるべきなのだ。

君が光を一身に浴びるとき、僕は闇の中に佇み、

君が闇の中に佇むときとき、僕は光を一身に浴びる。

こうした光と闇の双数的関係の中で、それら相互の呼吸を司っているのが、ほんとうの光と呼んでいいものなのかもしれない。光は闇という対比があってこそ、光足り得るのだ。光だけの世界に光は無い。闇だけの世界にも闇はない。その意味で、この光が空間構造として持っている内=外、外=内捻れの構造は、闇と光の勢力が絶えず拮抗する、一種の「薄暮」の領域と言っていいだろう。光でも闇でもない何か。光でも闇でもある何か。言い換えれば、僕でも君でもない何か。僕でも君でもある何か——こういう微細な振動が起こっている場所のことをイマージュの草原と呼んでいいのだろうと思う。そこには確固とした闇と光の対立はない。常に風に吹かれて刻一刻と形を変え流れて行くイマージュの七変化があるだけである。言葉の交換と欲望はそこで生成され、整作され、光と闇の分離、抽出を推し量ろうとする。イマージュから個物へ、そしてまた、個物からイマージュへ。ハイブリッドな振動世界から、光と闇のコントラストを受ける空間へと出たとき、光は結晶化し、客体化的な事物へと至り、一方で、闇は事物を背後で支える空間へと変わるのである。

君や僕という主観存在は、その意味で言えば、そうしたイマージュの風が吹き抜けて行く回廊と言っていい。ただ、問題は、それらそこでの二つの風向きが全く逆に向いているということ。風のぶつかり合いは渦巻きを起こし、このぶつかり合いは、互いのエネルギーを消費させ収束の渦を形成する。そして、そこに、悲しみや、怒りや、嘆きといった魂の苦痛が走る。この回廊をエッシャーが描く絵画以上に、鮮明に、ありありと、見えるもの、感じ取れるものへと変えていくことが肝要だ。そうすれば、互いの風向きを同じ方向へと向かわせる方法論が見えてくる。それらの風は、元の風とぶつかりあって、より豊穣な、黄金螺旋によって拡大して行く生成の渦巻きを作り出すに違いない。こうした新種の風が、ヌースがフォニオの旋風(つむじかぜ)と呼ぶ、創造空間に吹くハルモニアの風なのだ。二つの光と、二つの闇に祝福あれ!!

ってなわけで、人間の外面と内面、そして、外面*と内面*………そこんとこ、ヨロシク!!

11月 5 2013

時空から出たくてしようがない老いた幼児の手記

「なぜ人々は、あたかも自分たちが救われるためであるかのように、自ら進んで従属するために戦うのか」(ドゥルーズ=ガタリ)。東京オリンピック狂想曲を見ていて浮かんできた言葉。

僕はこうした理不尽な欲望の在り方が、人間が持った「時空」という空間認識の体制に源泉を持っていると考えている。それは同時に言葉の体制とも繋がっているし、科学的理性の体制とも、貨幣万能主義の体制とも深く関係している。アマノジャクな僕としては時空解体作業にますます意欲が湧いてきました。

ヌーソロジーが「時空」を想像的自我の温床として捉えた契機はそもそもOCOT情報にいう「人間型ゲシュタルト」という概念にあったのだが、その考え方は1990年代後半から知った大森哲学や、ベルクソン哲学、さらにはドゥルーズ哲学を横断していってより強固なものとなった。

大森哲学はいう。「われわれの視覚経験は『何が見えているか』、『何を見ているのか』という観点から根本的に二つの答えに分かれる」と。見えているものは3次元の立体だが、見ているものは2次元の平面である。大森哲学はこうした空間認識における二つの分岐を「面体分岐」と呼ぶ。

そして、ここでいう「面」とは主観の原型としての心であり、「体」とは客観の原型としての世界の意味だと。つまり、「心とは見えている世界そのもののことである」と言ってるわけだ。この言明は僕的にはとても重要な示唆なのだが、あまりにザックリとしすぎているせいか、大森さんの弟子たちの誰もこの哲学を継承していないようだ。残念でならない。

OCOT情報は当初、ここで大森哲学のいう「面体分岐」を〈人間の外面〉と〈人間の内面〉という彼独自の言葉で表現してきた。つまり、「人間の外面」は面的であり、「人間の内面」の方は体的であると。そして、それは本来、4次元の双方向から見た3次元の表裏関係であるとも言っていた。

大森哲学は時間を加味していないので、「面対分岐」という素朴な表現になるのだが、OCOTの助けを借りて、四次元の働きを補足するならば、内面は4次元時空であり、外面は3次元射影空間(4次元空間において第四の次元への直交性を一点同一視して3次元空間上の点と見なすということ)といったようなものに化ける。つまり、第四の次元とは、実のところ世界に対する観察の視線を意味しており、その四次元を延長的に見れば時間となり、即自的に見れば「点」としての認識になるといったような意味だ。つまり、大森哲学の「面対分岐」の表現には「観察(認識)」のための第四の次元が割愛されている。

このように、認識の視線を単に4次元方向に見立てるならば、客観的視線と主観的視線の関係は4次元時空と4次元空間とを隔てる第四の次元の計量の符合の違い、という関係になるが、経験上、主観側は自己/他者というように二つに分離している。そこで4次元空間側の認識視線を二つに分離し、二本の虚軸にすれば話の辻褄が合うのではないか、というのがヌーソロジーの発想だった。

しかし、そうなると、もはやわたしたちの主観的な視線は時空上には存在してはいないということになる。では、一体どこにあるというのか——偶然にも、そのような数学的形式で表現できる空間が自然界に厳然と存在している。それがミクロの極小世界にある素粒子空間だったというわけだ。しかし、ここで当然、問題が起こる。主観的視線(虚軸)がなぜミクロに観察されるのかという問題だ。

しかし、これは問題の立て方が本末転倒していることが分かってきた。奥行きは常に射影線(ray)であるのだから、むしろ、量子論的状況(ψであれ、cψであれ同じ状態として扱われる。cは定数)に符合している。大森哲学が見え姿を「面」と呼んだように、本来、奥行は一点同一視されている。この一点同一視された状態そのものが実はダイレクトにミクロ世界になっているなのだと考える方が実は自然な思考だということが分かる。

とは言うものの、この感覚はなかなか腑に落ちない人が多いかもしれない。それが自然に感じないのは、たぶんわれわれが客観的時空という「体」側の思考にことごとく毒されているからである。われわれは今一度、ニーチェように髭のある幼児となって、世界と再対面しなくてはならない。時空は発生論的契機を欠いているのだ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: 3次元射影空間, ドゥルーズ, ニーチェ, ベルクソン, 大森荘蔵, 素粒子