6月 3 2009

地球から広がる空間について、その6

●ようやく見えてきた月の位置

地球は約1日で自転し、月は約28日周期で地球を中心に1公転していますが、ヌーソロジーの考え方では、この28 : 1という比には、中和された(人間の内面に入り込んで見えなくさせられてしまった)精神作用の数と、その中和の働きを等化へと逆変換しようとする精神(人間の外面)の周回性の関係が現れていると考えています。つまり、人間が単に時空と呼んでいる場所には実際には人間の意識を構成するための28種類の違う空間の層が重なり合っており、その差異を裏で保持している働きが月の公転として現れているということです。

この層は前回紹介した言葉でいえば、反核質の対化が作り出しているキアスムの構造が織りなしているものということになりますが、反核質自体は光速度状態に形作られている力でもあるため物理学にいうミクロのプランクスケールレベルにもその構造を映し出すことになります。現在、M理論(11次元超重力理論)で言われている小さくコンパクト化した7次元空間(7次元球面)というのが、おそらく、この反核質の対化(SO(6)とSO(6)*)の等化として働いているψ13のカタチに当たるものだと思われます。月の公転軌道を一つの大円に含み持つ球空間、これをオカルティストたちのように月天(天使界)と呼んでも構いませんが、この月天はおそらく、このコンパクト化した7次元球面が人間の内面側(時空)に反映を作り出している状態と考えていいかもしれません。

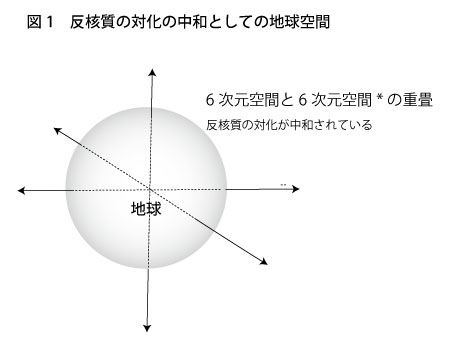

では、その月天の空間構成の様子を簡単に図で見ておきましょう。話を分かりやすくするために、まず最初に地球から広がっている空間の状況を図1に図示しておきます。

地球から広がっている空間は前回もお話したように意識的身体回りに広がる空間と同様のものと見なします。地球上には自己、他者双方の物質的身体が存在させられていると考えれば、当然、意識的身体においてもこれら二つのものが同居していることになります。これらは反核質の対化です。空間次元でいうと、これら反核質の対化は互いに反転した6次元空間ということになります。その意味で、地球から広がる空間はこれらの対化が中和された形で現象化していることになります(潜在化した観察精神が中和させています)。

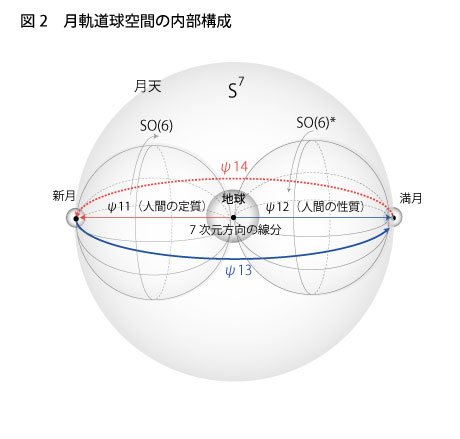

さて、ここで次のように考えましょう。このシリーズの「その2」のところで少し触れたように、「球空間をそのまま一本の線分として見なすような幾何認識の形式」の法則が反核質としてのこの6次元空間にも適用されるものと考えてみるのです。つまり、意識的身体(地球)から広がる6次元空間(次元観察子でいうとψ7-ψ9-ψ11)がそれらを統合するために6次元の回転群SO(6)を作り出し、そこで形成される空間の全体性が一本の線分にまとめられている様子を想像してみましょう(下図2参照)。

このときの1本の線分とは今までの考え方を敷衍させれば6次元空間に直交している7次元空間の方向性に向けられた線分だということになります。当然、反転した6次元空間側も同様にSO(6)*を作り出し、その全体性をSO(6)側とは逆方向の7次元方向の線分の中にまとめあげられます。そして、この二つの方向を等化している運動として月の公転の意味を解釈してみるのです。

つまり、月の公転軌道の直径に当たる部分というのは7次元空間において原点を挟んで対峙する正反方向の線分であり、その線分内にはヌーソロジーでいうψ11(人間における定質)とψ12(人間における性質)が作り出している二つの対抗し合う方向性がψ13の球空間を形成するための直径部分に集約されて表されているということです。

さらに想像力を膨らましてみましょう。この7次元空間において対化として対峙する二つの方向性は、おそらく月と地球の内合点(新月の位置)と外合点(満月の位置)を結ぶラインと考えるのが心理的にはもっとも自然ではないかと思います。というのも、OCOT情報にもあるように、地球の昼側が人間の内面を指し、夜側が人間の外面を指しているとすれば、地球中心と新月時の月の中心位置を結ぶ線分が内面総体(人間の定質)としての次元観察子ψ11(人間の意識が最も内面化してしまう位置)を指し、夜側に当たる満月時の位置が人間の外面総体としての次元観察子ψ12(人間の意識が最も外面化する位置)を意味しているのではないかと予想されるからです。すなわち、新月時には最も人間は理性的=神経症的になる傾向があり、満月時には最も情動的=分裂症的になる傾向があるということてす。まさにルナティック(luna-tic/狂気の、常軌を逸した)ですね。このように考えてくることによって、シリウスファイルに見られる次のようなOCOTの言い回しも幾分容易に理解できるようになってきます。

月は自己と他者の間を行ったり来たりしています。(シリウスファイル)

月はヒトの調整質です。(シリウスファイル)

ここでOCOTが言っている自己と他者とは基底がそれぞれ反転関係にあるSO(6)とSO(6)*によって構成されている超越論的自我をもった自己と他者を構成しているそれぞれの空間領域だと考えるといいでしょう。つまり、言い換えれば、月の公転運動とは人間の内面総体(定質=ψ11)と人間の外面総体(性質=ψ12)の等化と中和を交互に行っているヒト(人間の集合無意識のようなものと考えてよい)の精神による人間の意識全体の調整作用の現れだというわけです。

——つづく

6月 8 2009

地球から広がる空間について、その7

●一日と一月と一年の関係

さて、月の公転が起きている空間について説明したついでに地球の公転軌道についても少し書いておきます。まだまだ具体的な傍証に不足しているため、皆さんにはかなりのトンデモに聞こえるかもしれませんが、まぁ、気にせず行きましょう。

地球の1公転とは簡単にいえば1年のことを指すわけですが、この間に月は地球の周りをおよそ13回にわたって公転しています。月の公転周期を約28日とすれば、28×13=364日でほぼ一年の365日に近似することが分かります。そこで、この「28」と「13」の意味に関するOCOT情報のいくつかをシリウスファイルから抜粋してみることにしましょう。

地球の自転と公転の関係は?

わたしたちの次元では公転と自転は表裏一体です。

意識が交点を持つものにおいては方向性が同じ。

地球の自転とは中和を行うために生み出された力。

公転はカタチを定質に反映させるために生み出された力。(シリウスファィル19900722)

一年とは何ですか?

変換作用における対化の等化のことです。(シリウスファイル)

月の周期が28日なのはなぜですか?

28のカタチの対化が必要であるということ。

付帯質が精神に力を持っていくための力の数です。

月の周期が(一年が)13ケ月なのはなぜですか。

表相の働きとしての負荷。精神の転換作用と関係がある。(シリウスファィル19920917)

これだけでは何のことやらサッパリ分からないかもしれませんが、前回ご紹介した月の公転の意味を考慮しながら、地球の公転軌道を実際に図に描いてみるとOCOT情報の言わんとするところが何となく分かってきます(下図1参照)。

ここではこの図から「変換作用における対化」というものが等化されているカタチの様態を見取ってもらえばそれで十分なのですが、ここでいう変換作用とは地球に対する月の公転として表されている精神の働きのことを言っていると考えて下さい。月は前回も言ったように、ψ13を通して人間の意識を差異なき空間の中に投げ込んでいくと同時に、その投げ込みが新月まできた時点で今度は外面方向へと方向を変換し、人間の意識が虚無へと無限落下していくのを繋ぎ止める働きをしています。この働きが潜在化したψ14でこれは新月から満月への方向に相当します。この人間の無意識が持ったψ13とψ14の双方向の反復の働きがここでいう「変換作用の対化」というものです。

さて、ここで今度は地球の公転軌道(1年)を通して月の運動を見てみることにしましょう。すると、地球が太陽の周囲を半回転したとき、地球の周囲をまわる月の満ち欠けを支配する位相関係が太陽を中心にして全く正反対の位相として構成されていることが分かります。これは次元観察子で言えば、ψ11(新月)だったところにψ*12(満月*)が入り込んできており、同じくψ12(満月)だったところに今度はψ*11(新月)がきているということでもあります。

このψ11〜ψ12、ψ*11〜ψ*12の相互反転関係を月の軌道を構成するψ13とψ14の二つの半円で見てみると、あたかも、182日という日数をかけて、地球の公転がψ13とψ14の位相を相互に入れ換えているかのように見えるはずです。つまり、ψ14だったところをψ*13に替え、それと同時にψ13だったところがψ*14に変わっているわけです。これが「変換作用における対化」を等化する精神の現れだと考えて下さい。

ψ11とψ12というのはもともと何だったかというと、超越論的自我を完成に導いている無意識構造の全体性と、その無意識によって反映された時空という場所性(現代人が認識している均質化された時空のことです)のことを意味していました。それら両者の関係は、自己の意識的身体における3次元性(反核質)と自己から見た他者の物質的身体における3次元性(核質)の関係としても出現しており、結果的に現在の人間の意識はψ12(時空)の中で自身の反核質ψ11を(意識的身体空間の統合)をψ*12としての核質*(他者から見える自己の身体空間)と見なし、核質と核質*を同一化させています。このψ12とψ*12の同一化がψ14です。

僕は他者自身には決してなることができないので何とも言えませんが、他者、つまり皆さんの意識にも今言ったことと同様のことが起きているのではないかと想像することができます。しかし、皆さんにとっては僕の存在は次元観察子においてはあくまでも「ψ*」側の存在ですから、僕の意識が僕側で経験しているψ14という時空の完全なる均質化は皆さんにとってはψ*14となっているとも言えます。ですから、ほんとうの意味で「わたし」と「あなた」が一体となるためには、このψ14とψ*14が同じものと見なせる精神にまで達する必要があるということになります。そのような精神とはいうまでもなく、ψ13とψ14を等化することのできる精神、つまり、ψ14をψ*13へと変えていくことのできる精神です。反対にψ*14をψ13に変えていく精神と言っても構いません。地球の公転軌道上で起こっている半回転はこの精神の働きを象徴している運動だと思って下さい。つまり、何が言いたいかというと、超越論的な自我を持った単独者としての「わたし」の意識は決して「わたし」として閉じた存在で終わっているのではなく、地球の公転が作り出している通路を通して彼岸にいる「あなた」の意識と繋がれ、かつ、一体となっているということです。

もちろん、月の公転レベルの精神活動でさえ現在の僕らには意識化することが不可能なのですから、この地球の公転として映し出されている精神の存在など今のところ「わたし」の意識には微塵も感じ取ることができないかもしれません。しかし、その精神の回廊の中をnoosは確実に旋回しており、わたしの世界とあなたの世界を結びつけ、世界に現れている物質の中をも貫いて周り巡っていると考えられます(ミクロ世界ではpp反応と呼ばれる陽子対の衝突となって現れていると予想される)。

本来、宇宙の全体性のつながりを探求すべき哲学や科学といった学問を倫理へと接続できないのは、ある意味、この月の公転レベルである精神領域から人間の思考が抜け出すことができないからなのかもしれません。月の軌道は人の一生においては生と死を分け隔てているカベと言ってもいいし、歴史においては被造物(受動者)と創造者(能動者)との間に存在する分水嶺とも呼んでいいものです。この自己と他者世界との境界を何とか打ち破り、地球の公転レベルの無意識へと知性を携えて入っていく作業がヌーソロジーが「顕在化」と呼んでいるものだとイメージしてもよいのかもしれません。

地球の公転軌道とは何ですか?

顕在化の力の交差を意味します(シリウスファイル)。

ここでOCOTのいう「顕在化の力」というのが次元観察子ψ1~ψ14までを意識にありありと浮上させてくる変換人が持った精神形成のプロセスの力のことをいいます(ψ13の顕在化において変換人はヒトと呼ばれる存在となる)。その意味で地球の公転軌道に沿って回り巡っていく月の1公転は顕在化した次元観察子ψにおける序数そのものを意味すると考えてよいでしょう。ψ13までを顕在化させることができれば、人間の意識は地球の1公転として現象化している精神(noos)を等化し、今度は太陽存在の本質的な意味を覚知し始めることになります。この地球の1公転によって作り出される一年は上のシリウスファイル19920917に記してあるように、地球の自転(1日)のウラへと回り込み、今度は精神の転換作用として人間の意識を内面化させていく本源力(真実の人間の意識)として働いていくことになります。

——つづく

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 04_シリウスファイル解説 • 1 • Tags: シリウスファイル, 付帯質, 地球の自転, 表相