11月 7 2018

f-other-effect(父なる他者の効果)について

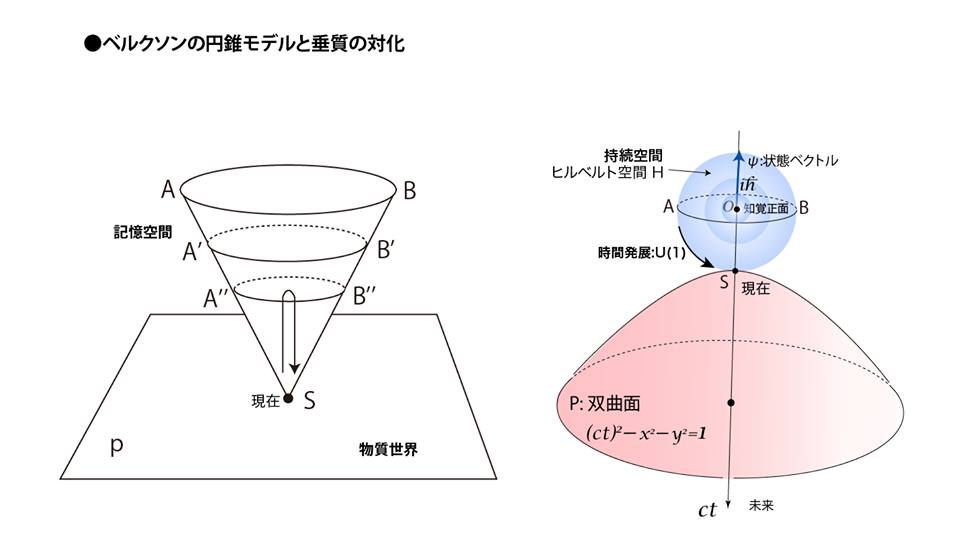

ベルクソンの記憶の逆円錐モデルに対して、ヌーソロジーの場合は記憶の球体モデルを立てるということ。このモデルでは時間は巻き取られた糸のように丸められていくが、直線との対応はe^{iθ(r,t)}として保持される。ψを一つの物の記憶とすれば、|ψ’>→Un………U2U1|ψ>が記憶の複合体となる(下図上参照)。

空間に内在する精神構造は、まずは、このブルーとレッドで表された前(球面)-後(双曲面)構造を基盤にして、自他間で弁証法的に発展させられていく。言うまでもなく、ブルー側がヌース(能動的なもの)、レッド側がノス(受動的なもの)の構成物だ。

このブルーの球体は持続空間なので、この中には過去の全体が詰まっている。つまり、過去一般というやつだ。だから、この球体は永遠で常に存在している過去と見なす必要がある。「過去は過ぎ去らない」のだ。この過ぎ去らない過去が心理学的に浮上したものが自己感覚=こころである。

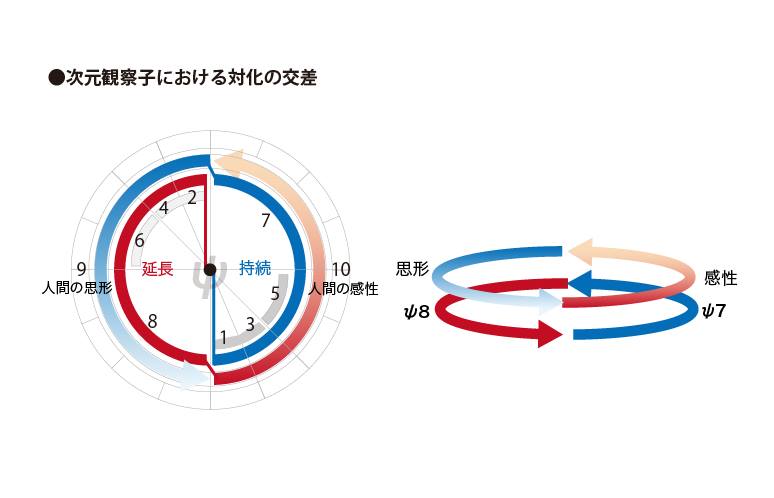

この対構成をヌーソロジーでは次元観察子ψ5~6に対応させて考えるが、自我意識の全体性はψ13~14という7段階のヌースノス双対で出来上がっていると予想している。その流動性をダイアグラム化したものがケイブコンパスのフィギュレーションだと考えるといい(下図下はψ9~10のでの表示)。

このヌース・ノスの追いかけ合いの中で何が生まれていくのかというと、わたしたちの自我が生まれていく。心理学で言う無意識構造、哲学で言うなら超越論的構成と言っていいだろう。作り上げていくのはプルーのヌースの方の流れ(等化)。ノス側はヌースが相殺された流れで(中和)、ヌースを忘れる。

延長側でしか世界を見ず、肝心の持続空間側を忘却してしまっているということだ。心(精神)を忘れ、物質(時空)でしか世界を見なくなってしまっている今の私たちの意識の在り方をノスの生態と呼んでいいと思う。いつも言っているように、幅でしか世界を見なくなっているでしょ、ということ。

対象化に始まり、領土化、支配、拡大、拡張、計算、といった欲望はすべてこうした幅意識の流動よって備給されていると考えるといい。そして、こうした幅意識を作り出すために設けられる拠点がψ6としての自己中心化の位置になっている。最初に示した図の赤の双曲面。

この双曲面(自分の周囲に広がっているかのように見える空間のことだけど)が先手を持つと、自分の本性である心=ψ5は、あたかも空間上の粒であるかのように対象化されてしまう。それが物理学が物質粒子と呼んでいるものなんだよ。なんせ、ψ6の中では「前」は縮んでいるかのようにしか見えないから。

つまり、他者から見られた空間を自分の中に取り込んで、それで周囲を意識化してしまうと、自分本来の前はミクロ世界の中にあるかのように見えてしまうということ。今の僕らはほぼ全員が完全にこのトラップにハマってる。

f-other-effect(父なる他者の効果)だね。別名、「一神教効果」と呼んでもいいと思うよ。

11月 9 2018

ケイブコンパスのイメージを膨らませるための簡略的なメモ

ヌーソロジーに関心のある方は、下図を参考にして読まれてみて下さい。あまり丁寧な解説ではありませんが、雰囲気はざっと分かるかもしれません。この空間構造を実際に観えるものとして意識に顕在化させていく作業がヌーソロジーです。

●ψ1~8領域―「人間の元止揚(ゲンシヨウ)」

総体の精神が物質化しているところ(「総体の外面」と呼ぶ)。総体の観察子次元に当たる脈性観察子Φ7~14領域が凝縮化しているところ。Φ14の最先端が人間の胎児の生成因に当たる(例の空海の胎蔵界曼荼羅の中台八葉院に当たるもの)。

●ψ10領域―「人間の感性(カンセイ)」

胎児の身体が外界に出現してきたときの原初精神(総体の内面方向)への最初のアクセス面。人間の元止揚に人間の外面側から関与を行い、人間にとっての知覚空間を形作る。感性はψ1~2(触覚)、ψ3~4(生命感覚)、ψ5~6(運動感覚)、ψ7~8(平衡感覚)という順序で人間の元止揚に関与していく。0歳~7歳までの意識空間。ここでは意識は前後軸で働いている。()内はシュタイナーの12感覚論に対応させたもの。

●ψ9領域―「人間の思形(シケイ)」

人間の精神が他者側の精神へと等化の方向を持ち、元止揚に人間の内面側から関与を行う次元。思形はψ2~1(物の厚み)、4~3(一つの物の表象化)、6~5(無数の物の表象化・自己中心化)、8~7(集団意識の表象化)というように、偶数系先手となり、人間の内面に付帯質(物)を意識化させる。視線が左右方向へと回転し、時間感覚が発生し、同時に対象意識(表象化)が確実化してくるということ。7歳~14歳の間に出てくる空間。ここでは意識は左右軸で働いている。

精神分析的には、感性は想像界、思形は象徴界、元止揚は現実界に対応していると考えられる。

さて、ここに示した次元観察子ψのケイブコンパスでは、この先にさらにψ12~11(自己意識形成の領域)、ψ14~13(死の領域)という領域が配備され、人間の意識次元というものの全体を形作っている。総体の外面(人間の元止揚)を構成するψ1~8を母体にして意識の流れが二重の膜を作り、人間の元止揚の周りを周回するイメージだ。

さて、こうした構成から見ると、人間の元止揚(ψ1~8)とは知覚に上がってくる「物」のイメージに近いことが分かる。人間の意識はモノの領域に侵入しようと周回を繰り返すのだが、偶数系が先手で働いているために(受動的な存在だということ)、物そのものの本質の世界には侵入することができない(哲学では「物自体」と言います)。

この、「入りたいのだけど入れない」という形で、意識が反復を行っている調整領域が、僕らが素粒子と呼んでいるものだとヌーソロジーは考える。つまり、総体の外面と総体の内面を繋いでいる捻じれのブリッジのようなものだ。思考が総体の内面に侵入を果たせば、それは、総体の外面では「原子」に見えているもの生成因となる。

この物質と精神の一体性モデルであるケイブコンパスが意味しているのは、ヌーソロジーの宇宙観が充足理由律で満たされているということだ。つまり、宇宙には何一つ理由がないものは存在していない。すへでが密接に連携し合って一つの生命のようにして生きている。

このあたりは最近注目を浴びている、メイヤスーらの新実在論系の哲学とは真反対の論立てになっている。ヌーソロジーの場合、存在が一義的という意味ではやはりドゥルーズ的でもある。精神はすべて連続的に開かれた全体として活動している。そういうイメージだ。

あえて、メイヤスーらの哲学に対比させるなら、偶数系の次元観察子が先手で活動する人間の意識世界は確かに相関主義的世界となるが、その相関主義的な意識の構造自体が物自体の始まりの部分となっているのである。

彼らの実在論では物自体は否定されるが、ヌーソロジーにおいては「物自体」は厳然と存在する。物自体とは「総体の内面」に当たると考えるといい。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ケイブコンパス, シュタイナー, メイヤスー, 素粒子