2月 25 2008

月の呼吸

やっと、太陽と地球の間を挟んで行われている月の公転運動の本質を、シンプルな関係で置換できる位置が見えてきたようです。地球-月-太陽の本質的な関係はこの地上では、おそらく次の三つものの関係性として落とし込まれています。

地球=モノ

月=肉体

太陽=他者の眼差し

どういうことか説明してみます(『人神・アドバンスト・エディション』をすでに読まれた方は第二部の「トランスフォーマー型ゲシュタルト/ベーシックプログラム」に掲載してある「図9-向かい合う自他の視野空間と交合円錐」を参照して下さい)。

太陽とは何ですか?

カガミのようなものです。

(シリウスファイル)

ここにもあるように、オコツト情報では太陽とは「カガミのようなもの」とされます。ここでオコツトが言っている「カガミ」とは物質的なカガミではなく、自分が自分であること、もしくは自分を自分として成り立たせるための絶対必要条件としてのカガミのことです。『人神・アドバンストエディション』では、その役割を精神分析の知見を借りて、「他者の眼差し=他者の視野空間」として解釈しました。『シリ革』にも登場させた例のラカンの「鏡像段階」の話ですね。

何者か分からない他者がまずいます(ラカンはこれを「大文字の他者」と呼びます)。その正体不明の語らいの場所にやがて「わたし」と呼ばれることになるその生き物は生み落とされ、そこに居合わせた他者たちの眼差しを通じて、その生き物は「わたし=自我」というものの基盤である身体のまとまり意識化して自意識を発芽させていきます。このとき、他者の眼差しと同時にその生き物の前に現象として表れてこざるを得ないもの――それがモノに対する知覚と肉体(前々回のシュタイナーの言い方をすれば、エーテル体と物質体)です。ここで、モノと肉体の関係性をごく単純に円のカタチで表してみます。

「わたし」が肉体側を動かしてモノの表面の全体性を見ようとするとき、肉体はその周囲を回る必要性が出てきます。それも、そのとき肉体は絶えずモノの方向を向いておく必要があります。モノに対して「わたし」の前半身を常に向けていなければ、モノはたちまち視界から消え失せてしまうでしょう。ここで、すぐに次のような連想が湧いてくるのではないでしょうか。

肉体は絶えず同じ面をモノの方に向けて回っている………(1)

月は絶えず同じ面を地球の方に向けて回っている………(2)

(2)は月の地球に対する公転周期と月自身の自転周期が寸分の違いもなくピタリと一致していることによる現象ですが、こうした一致は天体物理学では「軌道共鳴」と呼ばれ、他の惑星とその衛星の間でもたまに見られる現象です。しかし、そうした共鳴が起こる原因はまだはっきりとは分かってはいないようです。

さて、ここでもう一度ヌース的な思考に戻って考えてみます。肉体というのはモノの手前性にその位置を感じている何ものかですが、実際には、モノの手前の位置にあると思われる「わたしの頭」はわたし自身には見ることはできません。だから、『アドバンスト・エディション』でも書いたように、わたしに頭があるとする言明は、「鏡(他者の眼差し)」を通した認識を借りた一種の想像物にならざるを得ません。

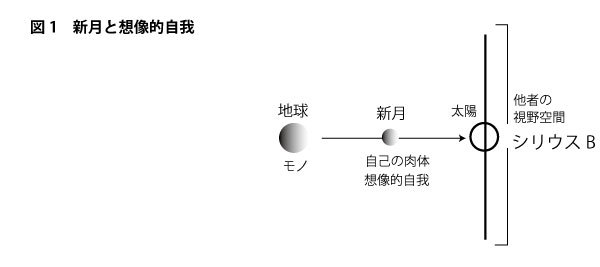

ここでの「モノ」「肉体」「他者の眼差し(視野空間)」の関係を、そのまま、地球-月-太陽に置き換えて、並べて考えてみましょう。すると面白いインスピレーションが湧いてきます。こうした配列が地球上から見てどのような状態をもたらしてくるかと言うと、この場合、月の背後に太陽が隠れているのであるから、当然、月は太陽によって照らされていない状態、つまり、「新月」の状態として地球側から見えることになります。つまり、ここから予想される推理は、新月とは想像的自我の核を表しているのではないかということです。

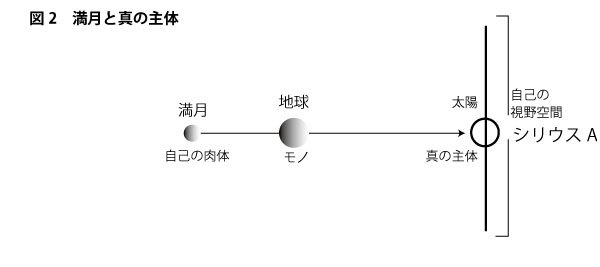

では、一方の満月の状態とは、これら三者がどのような配置になれば作ることが可能でしょうか。ちょっと考えればそれは分ってきます。月の位置を今度は下図のように地球の左側に持ってくればいいんですね。このとき、月は地球で太陽が隠されてしまう月食のときを除いては、モロに太陽の光を受け、満々とした月の鏡として夜空に大きく輝くことになります。

はてはて、わたしは何が言いたいのか。。。

満月とは何ですか?

プレアデスがシリウスに連結を行っている状態です。

新月とは?

プレアデスが方向を見失っている状態です。

(シリウスファイル)

ということが言いたかったのでした。

何を言ってるのか分からない人たちもたぶん多いかもしれないので、要点を簡単にまとめておきます。

他者の視野空間に映る自分を想像して、それを自分と思っている意識状態の天体的投影が「新月」であるということです。これは想像的な自我を中心として意識が働いている状態のピーク時の様子を意味すると考えておくといいでしょう。これはヌース理論が「人間の内面の意識」と呼ぶものそのもののことです。そして、反対に、自分の視野空間に見えている現実そのものをしかと自分自身として見い出せている状態が「満月」の状態だと言えます。前回書いた光速度状態のことですね。いつでも「今」の中で世界を見つめている意識状態。これは人間の意識が自分自身の無意識の位置に最も接近したピーク状態と考えていいと思います。これが「人間の外面の意識」です。もっとも想像的自我の集合によって成立している人間社会全般から見れば、このような無意識の位置のピーク状態は「lunatic/ルナティック/狂気」として古来より敬遠され続けてきたものではありますが。。

さて、以上のヌース的な洞察がもし正しいとするならば、人間の無意識はこの新月と満月の間を約28日周期で反復していることになります。つまり、無意識は一月に一回は人間の内面の意識と外面の意識の間を行ったり来たりしているということですね。ここから好奇心が強い人は、じゃあ、一年ってなによ?ってな疑問が湧き出てくるかもしれません。ヌースから見ると、一年というのは、今度は人間の無意識における自他の視野の位置そのものの入れ替わりの周期、つまり、「次元の交替化」と何らかの関係を持つ領域の等化運動になってきます。それは次元数で言うと、28×13=364を等化していく運動になります。365に一つ足りない最後の「+1」は、公転と自転を等化するための一日です。どうも、これは、モノの一回転とモノを取り囲んで見ている無数の他者の視線をグルリと一回りした時に見えるモノの様子を同じモノとして見る精神作用が形作られている次元に相当しているようです。皆さんにもそうした認識能力がありますよね。その認識能力を作り出している空間構造に潜む精神が1年と関係を持っているということです。

地球、月、太陽………これをスサノオ、ツクヨミ、アマテラスと呼びましょう。。。おおぉ~、思わず「ツァラトゥストラはかく語りき」のテーマが今にも流れて来そうな雰囲気です。ダントン、ダントン、ダントン、ダントン、バー、パァー、パァァァー、ジャジャ〜〜ン、ダントン、ダントン、ダントン、ダントン、♪〜♡

2月 28 2008

太陽と月に背いて(1)

(写真はhttp://journal.mycom.co.jp/news/2003/10/24/からお借りしました)

以前にもこのブログに書いたことがあると思うのですが、イシス-オシリス神話で有名な「オシリス」神というのは、もともと語源的に「無数の目(os-iris/オス-アイリス)」という意味を含み持っています。ご存知の方も多いと思いますが、オシリス神は古代エジプトではオリオン座と同一視されていました。

オコツト情報が何故にオリオン座とプレアデス星団のことを宇宙の根本的な二元力の源泉として語ったかは、正直言ってまだ定かではありません。僕としては、長年「シリウスファイル」の解読に努めてきて、オリオンとプレアデスという関係がヌース理論がいうところの「対化」、つまり僕らが他者と自己と呼んでいるものの成立基盤と極めて深い関わりを持っているものなのではないかと見当づけています。その意味で言えば、ヌース理論は一見、壮大な宇宙論には見えますが、最終的には自他を巡る倫理的関係を軸とした意識構造論に集約されていくことになるのではないかと思います。つまり、宇宙に脈動するすべての物質的存在は自他関係が織りなす意識的ウェブの影だということですね。

こうしたパースベクティブを持って、オシリス神の語源となっている「無数の目」の正体について推理してみると、これは「他者の眼差し」の意味として解釈するのが最も自然です。「わたし」はこの世にたった一人ですが、他者は無数います。この「一」と「多」の関係がプレアデスとオリオンの関係だというわけです。わたしにとってのあなたの眼差し――実はそれがこの世界を作り出した神の正体。。。。他者が神ぃぃ〜!?そんなわけねぇだろ!といった言葉があちこちから聞こえてきそうですが、ここで言っている他者とは、別に「あなた」の目の前に見えている他者のことではありません。他者自身のことです。「わたし」はどうあがいても他者自身になることはできません。他者の目がオリオンだとすれば、オリオンとは他者が見ている世界そのものに存在していることになります。しかし、それは、個々の「わたし」には絶対的に接触不能な領域に存在していることが分ります。おそらくそれは死の向こう側に存在しているものなのです。

僕らが普段、親子や夫婦、恋人、友人間などで接触している他者とはあくまでも他者を外部から見た姿であって、内部から見た他者自身の姿ではありませんよね。早い話、他者が見ている世界を他者そのものに成り代わって「わたし」が経験することは不可能です。自己には決して到達できないこうした彼岸の場所のことをオコツトはどうも「オリオン」と呼んでいる、ということなのです。そして、そこに存在している未だ預かり知らぬ未来の「わたし?」のことをオコツトは「真実の人間」と言っています。つまり、真実のわたしとは他者としてのわたしのことであると。。ここには、イエスが「我は汝なり、汝は我なり、我らすべて神の子なり」と言ったときのあの「汝」よりも、さらに深い「汝」を巡る思考が存在しています。もし、自分探しの旅というものを実行するのであれば、スピリチュアリストと自ら名乗る人はこの「ほんとうのわたし」であるところの「汝」へと至る道の探索を徹底してやるべきだと思います。というのも、それが真の意味での「ほんとうのわたし」だからです。

実のところを言えば、わたしとあなたの間には永遠という名の距離がある――

こうした「永遠の汝」とも呼べる彼の地へと「わたし」が赴くために一体、わたしは何をすればいいのか。ヌース理論からの示唆はこうです。まずは手始めに自分の実存というものを奪回する必要がある——僕が失礼だとは知りつつ、いつも「オープン・ユア・アイズ!!」とあちこちで吠え立てているのもそのためだと思って下さい。——つづく

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 2 • Tags: オリオン, プレアデス