2月 25 2008

月の呼吸

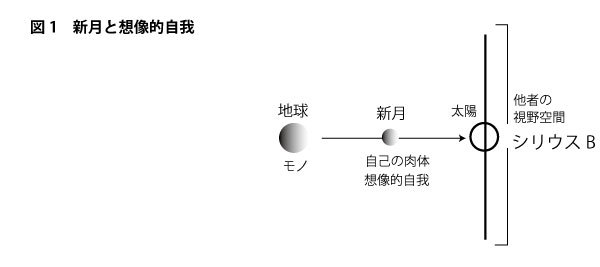

やっと、太陽と地球の間を挟んで行われている月の公転運動の本質を、シンプルな関係で置換できる位置が見えてきたようです。地球-月-太陽の本質的な関係はこの地上では、おそらく次の三つものの関係性として落とし込まれています。

地球=モノ

月=肉体

太陽=他者の眼差し

どういうことか説明してみます(『人神・アドバンスト・エディション』をすでに読まれた方は第二部の「トランスフォーマー型ゲシュタルト/ベーシックプログラム」に掲載してある「図9-向かい合う自他の視野空間と交合円錐」を参照して下さい)。

太陽とは何ですか?

カガミのようなものです。

(シリウスファイル)

ここにもあるように、オコツト情報では太陽とは「カガミのようなもの」とされます。ここでオコツトが言っている「カガミ」とは物質的なカガミではなく、自分が自分であること、もしくは自分を自分として成り立たせるための絶対必要条件としてのカガミのことです。『人神・アドバンストエディション』では、その役割を精神分析の知見を借りて、「他者の眼差し=他者の視野空間」として解釈しました。『シリ革』にも登場させた例のラカンの「鏡像段階」の話ですね。

何者か分からない他者がまずいます(ラカンはこれを「大文字の他者」と呼びます)。その正体不明の語らいの場所にやがて「わたし」と呼ばれることになるその生き物は生み落とされ、そこに居合わせた他者たちの眼差しを通じて、その生き物は「わたし=自我」というものの基盤である身体のまとまり意識化して自意識を発芽させていきます。このとき、他者の眼差しと同時にその生き物の前に現象として表れてこざるを得ないもの――それがモノに対する知覚と肉体(前々回のシュタイナーの言い方をすれば、エーテル体と物質体)です。ここで、モノと肉体の関係性をごく単純に円のカタチで表してみます。

「わたし」が肉体側を動かしてモノの表面の全体性を見ようとするとき、肉体はその周囲を回る必要性が出てきます。それも、そのとき肉体は絶えずモノの方向を向いておく必要があります。モノに対して「わたし」の前半身を常に向けていなければ、モノはたちまち視界から消え失せてしまうでしょう。ここで、すぐに次のような連想が湧いてくるのではないでしょうか。

肉体は絶えず同じ面をモノの方に向けて回っている………(1)

月は絶えず同じ面を地球の方に向けて回っている………(2)

(2)は月の地球に対する公転周期と月自身の自転周期が寸分の違いもなくピタリと一致していることによる現象ですが、こうした一致は天体物理学では「軌道共鳴」と呼ばれ、他の惑星とその衛星の間でもたまに見られる現象です。しかし、そうした共鳴が起こる原因はまだはっきりとは分かってはいないようです。

さて、ここでもう一度ヌース的な思考に戻って考えてみます。肉体というのはモノの手前性にその位置を感じている何ものかですが、実際には、モノの手前の位置にあると思われる「わたしの頭」はわたし自身には見ることはできません。だから、『アドバンスト・エディション』でも書いたように、わたしに頭があるとする言明は、「鏡(他者の眼差し)」を通した認識を借りた一種の想像物にならざるを得ません。

ここでの「モノ」「肉体」「他者の眼差し(視野空間)」の関係を、そのまま、地球-月-太陽に置き換えて、並べて考えてみましょう。すると面白いインスピレーションが湧いてきます。こうした配列が地球上から見てどのような状態をもたらしてくるかと言うと、この場合、月の背後に太陽が隠れているのであるから、当然、月は太陽によって照らされていない状態、つまり、「新月」の状態として地球側から見えることになります。つまり、ここから予想される推理は、新月とは想像的自我の核を表しているのではないかということです。

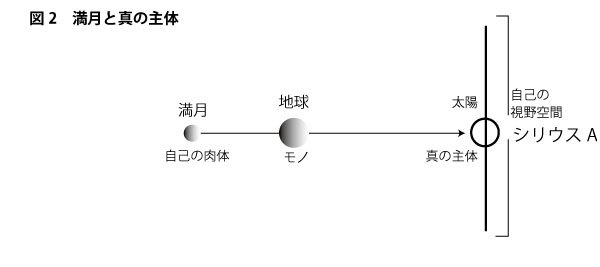

では、一方の満月の状態とは、これら三者がどのような配置になれば作ることが可能でしょうか。ちょっと考えればそれは分ってきます。月の位置を今度は下図のように地球の左側に持ってくればいいんですね。このとき、月は地球で太陽が隠されてしまう月食のときを除いては、モロに太陽の光を受け、満々とした月の鏡として夜空に大きく輝くことになります。

はてはて、わたしは何が言いたいのか。。。

満月とは何ですか?

プレアデスがシリウスに連結を行っている状態です。

新月とは?

プレアデスが方向を見失っている状態です。

(シリウスファイル)

ということが言いたかったのでした。

何を言ってるのか分からない人たちもたぶん多いかもしれないので、要点を簡単にまとめておきます。

他者の視野空間に映る自分を想像して、それを自分と思っている意識状態の天体的投影が「新月」であるということです。これは想像的な自我を中心として意識が働いている状態のピーク時の様子を意味すると考えておくといいでしょう。これはヌース理論が「人間の内面の意識」と呼ぶものそのもののことです。そして、反対に、自分の視野空間に見えている現実そのものをしかと自分自身として見い出せている状態が「満月」の状態だと言えます。前回書いた光速度状態のことですね。いつでも「今」の中で世界を見つめている意識状態。これは人間の意識が自分自身の無意識の位置に最も接近したピーク状態と考えていいと思います。これが「人間の外面の意識」です。もっとも想像的自我の集合によって成立している人間社会全般から見れば、このような無意識の位置のピーク状態は「lunatic/ルナティック/狂気」として古来より敬遠され続けてきたものではありますが。。

さて、以上のヌース的な洞察がもし正しいとするならば、人間の無意識はこの新月と満月の間を約28日周期で反復していることになります。つまり、無意識は一月に一回は人間の内面の意識と外面の意識の間を行ったり来たりしているということですね。ここから好奇心が強い人は、じゃあ、一年ってなによ?ってな疑問が湧き出てくるかもしれません。ヌースから見ると、一年というのは、今度は人間の無意識における自他の視野の位置そのものの入れ替わりの周期、つまり、「次元の交替化」と何らかの関係を持つ領域の等化運動になってきます。それは次元数で言うと、28×13=364を等化していく運動になります。365に一つ足りない最後の「+1」は、公転と自転を等化するための一日です。どうも、これは、モノの一回転とモノを取り囲んで見ている無数の他者の視線をグルリと一回りした時に見えるモノの様子を同じモノとして見る精神作用が形作られている次元に相当しているようです。皆さんにもそうした認識能力がありますよね。その認識能力を作り出している空間構造に潜む精神が1年と関係を持っているということです。

地球、月、太陽………これをスサノオ、ツクヨミ、アマテラスと呼びましょう。。。おおぉ~、思わず「ツァラトゥストラはかく語りき」のテーマが今にも流れて来そうな雰囲気です。ダントン、ダントン、ダントン、ダントン、バー、パァー、パァァァー、ジャジャ〜〜ン、ダントン、ダントン、ダントン、ダントン、♪〜♡

3月 20 2008

時間と別れるための50の方法(1)

50 Ways To Leave Your Time

The problem is all inside your head

She said to me

The answer is easy if you

Take it logically

I’d like to help you in your struggle

To be free

There must be fifty ways

To leave your time

問題はあなたの頭の中にあるの

彼女が僕にいう

論理的に考えれば

答えは簡単なのよ

もがき苦しんでいるあなたを

わたしは助けてあげたいの

時間と別れる方法には

50の方法があるのよ

時間とは何か――この問題は古来より多くの哲学者たちの頭を悩ませ続けてきた問題です。現代人は基本的に社会化された意識に浸っている状況が多いので、時間概念も主に時計で計測される時間を時間だと思いがちです。この「時計の時間」のイメージは、客観的な外部世界に空間の3次元とは別に時間というもう一つの次元があって、それが過去から未来に向かって直線的に流れている、といったような感覚で捉えられているもののことです。こうした空間に類似した直線的な時間概念からすれば、時間は空間とともに「わたし」とは無関係に外部世界に存在する何ものかであり、こうした時間概念はニュートンの絶対空間と絶対時間という概念に酷似したものだと言えます。

しかし、このような時間概念が覆される事件が20世紀の始めに当の物理学の中で起こりました。アインシュタインの相対性理論(特殊)の登場です。相対論によれば、空間と時間はもはや別々の存在の様態として考えることはできず、「時空」という時間と空間が渾然一体となった4次元の連続体だとされます。よく空間3次元+時間1次元で4次元時空であるという言い方がされますが、正確には時空4次元であって、時間という独立した次元が空間とは別に存在しているわけではありません。空間には必ず時間がセットとしてとけ込んでいるというのが、この「時空」という概念の特質です。空間的隔たりがあれば、そこには同時に時間的隔たりも存在している、ということですね。ですから、僕らが居住していると言われている空間は時間無しには存在することはできません。

この4次元時空連続体で絶対的な指標とされるのが光速度です。光速度は一般に約30万km/秒とされていますが、これは『シリウス革命』でも書いたように、実のところ「速度」という概念に収まるような代物ではありません。アインシュタイン自身も特殊相対論を著した『運動する物体の電気力学について(1905)』という最初の論文で、「光速度は将来、われわれの物理学においては無限大の速度の役割を演じることになろう」と明記しています。つまり、物理学の体系において、秒速30万kmとは無限大の速度のことを意味するのです。はて、無限大の速度って一体何のことなのでしょう。。。このことは端的に言えば、光速度とは普通に考えられているような速度ではない、と言っているも同然です。

この光速度が持つ無限大の性格によって、光速度状態になれば、どのような距離も一瞬で行くことができるとされます。たとえば、100万光年先にあると言われているアンドロメダ銀河に行くのに光速度の航行能力を持つロケットで行くことができるならば、その乗組員は一瞬でアンドロメダ銀河に到着してしまいます。なぜなら、皆さんもよくご存知のように光速度では時間は停止してしまうからです。しかし、地球上に残された乗組員の家族にとってはそのロケットがアンドロメダ星雲に到着する頃には実に100万年の年月が経過していることになります。。。う〜む。ほんまかいな。。まあ、一般向けの相対論の解説書には必ず出てくる話ですが、何とも変な話ですね。しかし、相対論の帰結はこのような不条理な出来事を許容します。

こうした時-空概念を通して宇宙空間の広がりを考察した場合、地球から100万光年彼方に見えている球面上の世界はその実100万年前の姿だということになってしまいます。マクロ空間の広がりの認識には星でも星雲でもいいのですが、何らかのモノが必要で、そのモノの存在の情報は光によって運ばれてくるので、当然、地球上で「今」という現時刻に見えている星は、地球という場所に現時刻にたどり着いた星から放たれた光であり、その光は実は、百万年という時間を経てようやくこの地球にたどり着いたのだ、という考え方をするわけです。ここに光による空間の観察という問題が紛れ込んできていることが分かります。そして、こうした時-空に対する思考の前提には、光が空間中を物体のように進んで行く、という暗黙の描像があることが分かります。空間中を光速度突っ走る光線のイメージです。

左側に懐中電灯を置いて、右側に白いスクリーンを置く。懐中電灯のスイッチを入れた瞬間に電球のフィラメントから光子が飛び出し、数メートル離れたところにあるスクリーン上に照射される。原子時計を組み込んだ正確な計測機器で、このスイッチの「入」と光子のスクリーンへの到達の時間間隔を計ったら、0,000……1秒だった。ってな具合です。

さて、この考え方、何かが変です。ここでも「幅」が文字通り幅を利かせています。純粋に物理的な世界が存在して、「あそこ」から「あそこ」までという幅の間を光が秒速30万kmで進んでいることは、その計測されている側の系の中においては確かなことかもしれません。しかし、ここで気になるのは、光速度で突っ走っている光自体の無時間的な世界の方です。これって一体何を意味しているのでしょうか。この無時間的な世界は物理学的には次のような式で表される4次元不変距離という言い方で説明されます。

ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 – c^2dt^2 ds^2 = 0

この式は光自身にとってはいかなる距離も意味がない、ということを示すものです。相対論はもともと運動の相対性原理と光速度不変の原理という二つの原理のみから導き出された理論です。その中でこの光速度の不変性の方は二つの系の相対的な運動を比較している不動の絶対的系としての役割を果たしています。しかし、物理をやっている人たちはこの「不動の系」としての光速度の不変性の意味を深く追求しようとはしません。光速度不変が前提となって時空が存在しているにもかかわらずです。なぜなんでしょ?不思議だ。光速度と時空の関係には、『シリ革』にも書いたことですが、ヌース理論の入り口(内面認識から外面認識に切り替わるところの境界)における重要な意味が含まれているので、もう一度ここで書いておきますね。

時空の中を光が光速度で運動している、という現在の一般的な描像は本末転倒している。むしろ、最初に光速度ありきと考えるべきである。時間や空間の延長概念はすべてそこからの派生物である(ヌース理論の言葉で言えば、本来、存在は人間の外面領域が先手となっているということ)。

さて、以上のことを念頭において、光が空間中を進むという描像について、もう一度じっくりと考えていってみましょう。

「左にある「あそこ」から右にある「あそこ」まで光が進んだ。」

「博士、それは、ほんとうですか?」

「ほんとうだ。」

「その根拠は何ですか?」

「根拠も何も、オレが今見たからだ。」

「ははぁ、なるほど、博士が事実としてそれを見たから「光は進んだ」と言い切れるわけですね。」

「そうだ。観測者としてのオレがちゃんと機器を使って検証したからだ。」

「ということは、観測者としての博士がもし存在していなければ、右から左へ光が光速度で進んでいるということは確かめようがないということですね。」

ここでも、『人神』に書いた客観線と主観線の問題が曖昧に扱われていることが分るのではないでしょうか。ニュートン物理学というのは観測者という存在が一切問題にされることのない、いわば無人世界の物理学でした。世界を見ている「わたし」とは何の関係もなしに世界は絶対空間と絶対時間をその背景に持って存在し、人間がいようがいまいがそんなことはおかまいなしに、宇宙は刻一刻と時を刻みながら空間の3次元的広がりとして存在している——そういった単純な場所で展開されている物体の運動を扱う物理学でした。これは哲学的に言えば素朴実在論の世界です。しかし、アインシュタインが登場して来て物理学が扱う空間と時間のニュアンスが少し変わってきました(ここで「少し」と言っているのは、物理学内部では激変と称していい変化なのでしょうが、時空に対する概念の枠組みは素朴実在論の域を出ていないからです)。なぜなら、「物理学」とは言うものの、そこに「観測者」という「意識ある存在」が紛れ込んできたからです。

このことから、一つの単純な直観的推理が生まれてきます。ひょっとして4次元時空という概念においては「観測者」という存在が重要な鍵を握っているのではないか、ということです。——何らかの事象の観測。いつ、どこで、その事件は起こったのかという記述。目撃者がいなければいかなる事象も発覚することはない。観測者なしには時空は存在し得ないのではないか。では、その時空の目撃者である「観測者」とは一体どのようなかたちで事象に関わっているのか――それは読んで字のごとく、世界で生起している事象全般を見つめている者のことであり、それを測するもののことです。そして、ここで最も重大な問題は、この見つめることや、測することもまた一つの事象であり、それは必ずや光によって為されているということなのです。。。――つづく

By kohsen • 時間と別れるための50の方法 • 0 • Tags: シリウス革命, 人類が神を見る日, 内面と外面