1月 29 2016

第5回大阪ヌースレクチャー、無事終了しました

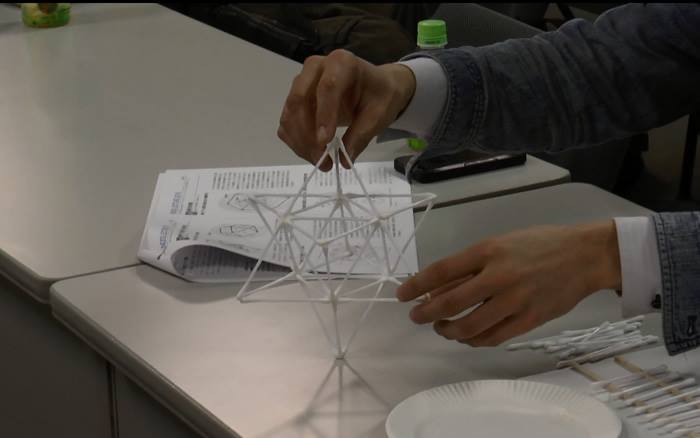

今回もたくさんの方に参加いただきありがとうございました。大阪ヌースレクチャー#5、盛況のうちに終えることができました。今回のテーマは『プラトン立体とヌーソロジー』ということで、久々にヌーソロジーの観点からプラトン立体について話しました。幾何学の話は図だけだと分かりづらいので、今回は綿棒で「星型八面体」と「ベクトル平衡体」の工作の時間も設けました。これは好評だったな(笑)・・・下写真は「星型八面体」

2コマ目からは、いよいよ、工作した模型を使ってのプラトン立体のヌーソロジーからの解説です。

ヌーソロジーのプラトン立体の解釈はたぶん世界のどこにもありません。神聖幾何学を引っ張り出してきても、バックミンスター・フラーを持ってきても、数学の群論を持ってきても・・・・・ない。独特なんですよね。というのも、元情報はOCOT情報だから。地球上の概念ではないんです(笑)

これを伝えるのが、また大変。第一回目の試みとしては、こんなもんだと思います。

僕的にはよく頑張った、という感じ。でも、ヌーソロジー自体が初めてだった人は、後半はかなりチンプンカンプンだったかもしれないなぁ。申し訳ないです。

でも、気にされることないですよ。最初っから分かる人なんているはずがない。

OCOT情報を解釈すると、プラトン立体というのは3次元空間とは全く関係を持たず、実は4次元から7次元までの空間を作るための精神の構造体になっているんですよね。

だから、プラトン立体を3次元の立体として見ているうちは決して本質は分からない。正四面体一つ持ってきただけで、そこには実は4次元空間が表現されている。

要はプラトン立体のカタチを正しく認識するためには空間も時間存在しない持続の空間に出なくちゃならないってことなんだよね。きびしぃ~(財津一郎風)

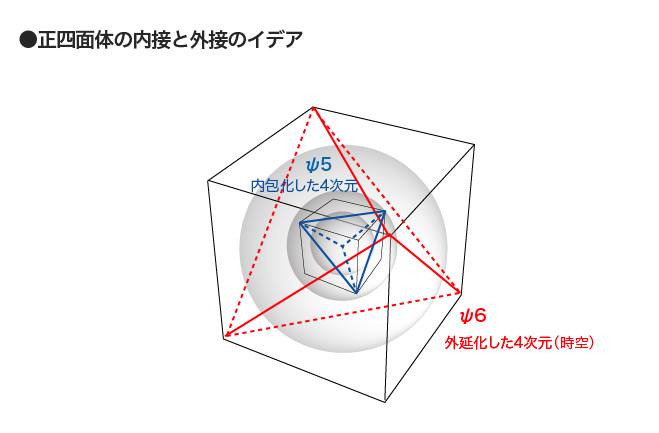

ここでは、とりあえず正四面体だけ簡単に触れておきますね。下の図を参考にしてください。

ヌーソロジーから見るとプラトン立体とは持続の構造を表現したものです。持続の構造を見出すためには4次元認識が必要になります。その4次元の基礎が表現されたものが正四面体だと考えるといいでしょう。

この両者の関係は互いに内接-外接する相互反転した正四面体が作り出しています。プラトンは正四面体を四元素の「火」に対応させましたが、まさにこれらは「外なる火(霊)」と「内なる火(霊)」の関係と言っていいもので、個体における陰陽の霊の骨格のようなものです。

「内なる火=ψ5」は持続体として内包化し、「外なる火=ψ6」は時空として外延化し、両者は意識において内在と外在の基礎を作ります。

この双対の正四面体が自己-他者関係でさらに双対化し、プラトン立体の幾何学が構成されています。比喩的に言えば、双子の光の間を繋いでいく光の神経網のようなものです。

人間の現在の空間認識が根底から変容を起こすためには、素粒子構造=無意識構造=プラトン立体というトライアングルが完成する必要がありますね。それが生まれると、完全にエーテル界の都市空間が開けてきますね。プラトン立体はそれだけ真・善・美の強度を持っている感じがします。

もうすぐ、組み込み完了になると思うよ。そしたら、ヌーソロジーは強烈でっせ。。ふふ。

では、では、最後に、参加していただいた皆さんと、いつもお手伝いいただいている関西ヌーソロジー研究会の川瀬さん、影山さん、大野さんに心からお礼申し上げます。どうも、ありがとうござました!!!

2月 5 2016

魂の浮上

霊的なものが潜在化してしまった状態のことを魂と呼ぶ。だから、だから、魂が自覚されるとその自覚自体が霊になる。霊とは思考するものと思考されるものが一致を見る「実体」のことであり、存在するために他に何者の力も借りないもののことをいう。

現在の人間の宇宙観、価値観はこの実体をすべて見ないようにすることで成り立っている。だから、心許なく、脆弱で、いつも不安や恐怖といった否定的感情に振り回されてしまう。OCOT情報はこうした人間の状況を「力が確実化していない状態」という言い方をする。

人間のおしゃべりがほとんどが他人の噂話や悪口で占められているのも、ほとんどの人がこうした不安や恐怖に駆り立てられているからであり、他者を否定することによってしか自分の存在を肯定することしかできないからだ。「お前は間違っている――だからオレが正しい」「あんたはブス――だから、わたしは美しい」というように。

こうした否定先行型の他者依存というのは単に心理面だけで片付けられることじゃない。空間の見方、時間の見方、物質の見方、言葉の在り方、死生観をはじめ、ありとあらゆる場所に根を張っている。これは言ってみれば、一つの体制なのだ。「人間」という体制、と呼んでいい。この人間という体制の別名が自我である。

「自我を超える」とか簡単に口にする人たちがいるが、それはニーチェ風に言うなら、すべての価値の転倒を起こさない限り無理な話なのだ。すべてを手放すことではなく、すべてを解体するのでもなく、すべてを裏返すこと。

これが能動者の身振りというものだろう。

この裏返しの行為、実践の中にほんとうの思考というものがある。宇宙を生成させている実体としての思考がある。このほんとうの思考によって姿を現してくるものこそが自我を作り出している「霊」、すなわち真実の自己だ。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 1