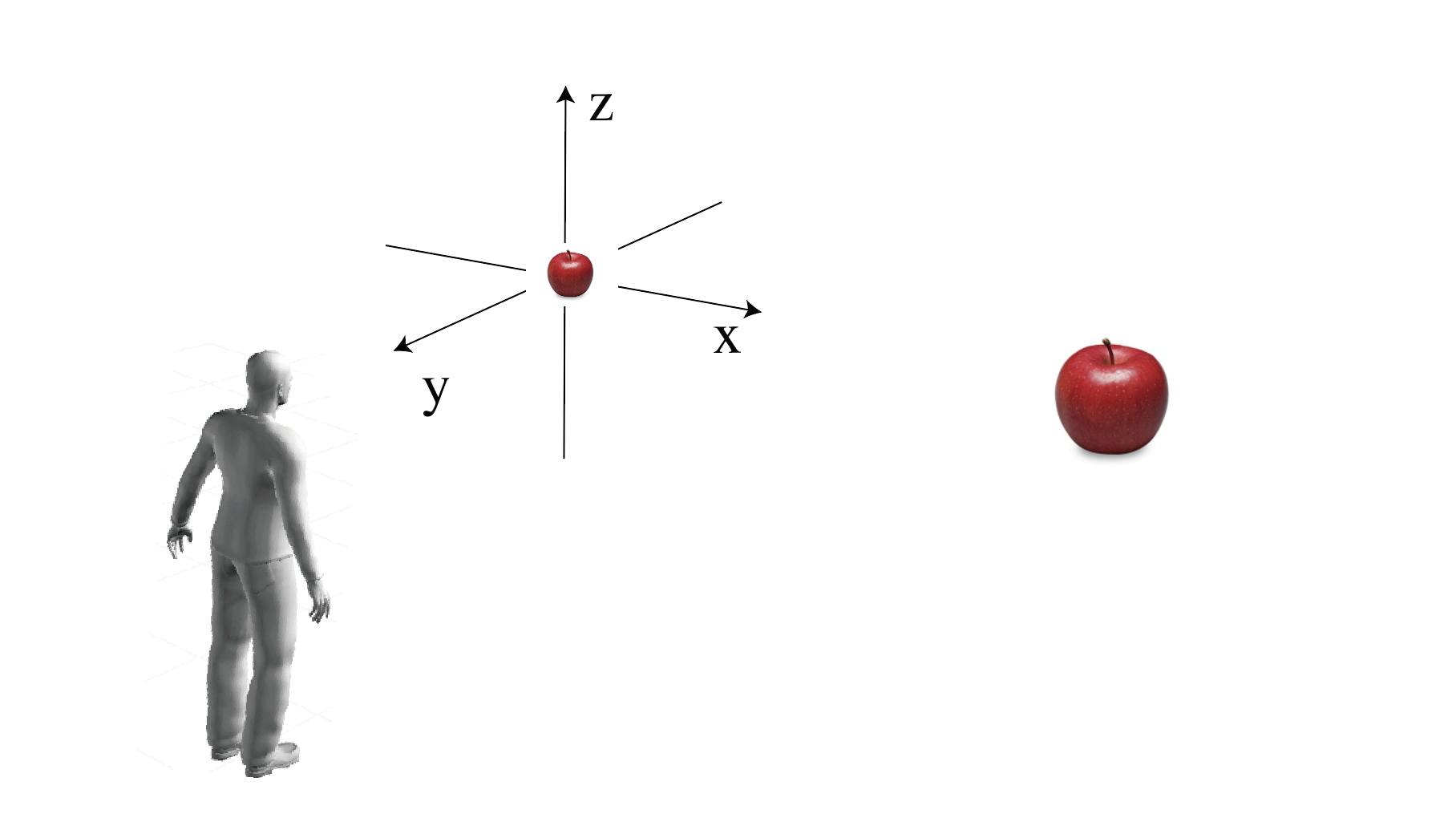

瞬間と持続。時間の成り立つ要素をあえて二つに分けろと言われたなら、僕は迷わずこの両者を挙げる。客観空間としての時空には瞬間という点時刻があり、主観空間には奥行きの名において持続がある。そう考えるのがヌーソロジーだ。

客観空間には物質があり、主観空間には精神がある―と言い換えてもいいだろう。私たちはこの二つの空間に跨って生きていて、意識は両者の間で揺らいでいる。ただ、いかんせん、私たちの常識は客観空間を常に優先させ、主観空間はそれに従属するものでしかない。精神は軽んじられているということ。

主観空間が客観空間に従属している限り、それは知覚空間としてしか現れることはない。眼差しの中に延長の残り香が混じってしまい、物はどうしても対象にしか見えず、物の即自としての奥行きが意識に立ち上がってくることはない。エポケーが不十分なのだ。フッサールも終生そうだった。

知覚空間に対して、持続は「私がいる」という感覚を意識に与えてくる。そして、その「私がいる」という感覚が働いているからこそ、客観空間に「物がある」という感覚が芽生えている。問題は、いかにして「いる」場所から「ある」場所へと意識は遷移したのかということ。

これは「いる」と「ある」の間で揺らいでいる意識には永遠に解けない謎だ。現象学は果敢にもこの謎解きに挑んだのだが、「いる」感覚を引きずったまま、逆方向から「ある」の世界へと遡行しようとしたために、結局は迷路に入ったまま、そこから出られないでいる。

いつも言ってるように、現象学には「なる=存在(生成)」の位相がないのである。

それを最初っから見抜いていたのがハイデガーで、ハイデガーはこの隠された生成の場に「時間性」を見ていた。生成としての時間性。人間の場合、この生成の位相は「何事かを為す」という行為の場として働いている。私たちが何事かを為すことは、自然が何物かを成すということに準じているということだ。

こうなると、時間は私たちが、その内部で生きている一つの場所性というよりも、自分自身の生と不可分な構造を持った、まさに自己自身の精神の有り様として感じ取れるようになってくる。主観空間(持続)から客観空間(瞬間)への超越論的な遡行も、このような時間感覚抜きには起こり得ないだろう。

ハイデガーはこうした時間性を有限なものとしたけど、ヌーソロジーの場合はこの時間性の構造をそのまま素粒子と接続させて、意識は無限の時間性へと出ることができると考える。つまり、”何事かを為す領域”から”何物かを成す領域”、自然の生成領域へと赴くことができると考える。

おそらく、それ以外に自然が今こうしてあることに根拠を見つける術はないだろう。

11月 25 2022

客観空間と主観空間の奥に潜むもの

瞬間と持続。時間の成り立つ要素をあえて二つに分けろと言われたなら、僕は迷わずこの両者を挙げる。客観空間としての時空には瞬間という点時刻があり、主観空間には奥行きの名において持続がある。そう考えるのがヌーソロジーだ。

客観空間には物質があり、主観空間には精神がある―と言い換えてもいいだろう。私たちはこの二つの空間に跨って生きていて、意識は両者の間で揺らいでいる。ただ、いかんせん、私たちの常識は客観空間を常に優先させ、主観空間はそれに従属するものでしかない。精神は軽んじられているということ。

主観空間が客観空間に従属している限り、それは知覚空間としてしか現れることはない。眼差しの中に延長の残り香が混じってしまい、物はどうしても対象にしか見えず、物の即自としての奥行きが意識に立ち上がってくることはない。エポケーが不十分なのだ。フッサールも終生そうだった。

知覚空間に対して、持続は「私がいる」という感覚を意識に与えてくる。そして、その「私がいる」という感覚が働いているからこそ、客観空間に「物がある」という感覚が芽生えている。問題は、いかにして「いる」場所から「ある」場所へと意識は遷移したのかということ。

これは「いる」と「ある」の間で揺らいでいる意識には永遠に解けない謎だ。現象学は果敢にもこの謎解きに挑んだのだが、「いる」感覚を引きずったまま、逆方向から「ある」の世界へと遡行しようとしたために、結局は迷路に入ったまま、そこから出られないでいる。

いつも言ってるように、現象学には「なる=存在(生成)」の位相がないのである。

それを最初っから見抜いていたのがハイデガーで、ハイデガーはこの隠された生成の場に「時間性」を見ていた。生成としての時間性。人間の場合、この生成の位相は「何事かを為す」という行為の場として働いている。私たちが何事かを為すことは、自然が何物かを成すということに準じているということだ。

こうなると、時間は私たちが、その内部で生きている一つの場所性というよりも、自分自身の生と不可分な構造を持った、まさに自己自身の精神の有り様として感じ取れるようになってくる。主観空間(持続)から客観空間(瞬間)への超越論的な遡行も、このような時間感覚抜きには起こり得ないだろう。

ハイデガーはこうした時間性を有限なものとしたけど、ヌーソロジーの場合はこの時間性の構造をそのまま素粒子と接続させて、意識は無限の時間性へと出ることができると考える。つまり、”何事かを為す領域”から”何物かを成す領域”、自然の生成領域へと赴くことができると考える。

おそらく、それ以外に自然が今こうしてあることに根拠を見つける術はないだろう。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ハイデガー, フッサール, 素粒子