8月 23 2017

SU(2)とSO(3)、ふたたび

SO(3)認識からSU(2)認識へ。これがこれからの時代の物質に対するわたしたちの観察態度の指針になると言えるだろう。

一つの物体を目の前で回転させて見たとき、それを単なる物体の3次元回転と見なすなら、それはSO(3)だ。しかし、そこには同時にSU(2)という非局所的回転も起こっている。これを感じ取ることが重要だ。

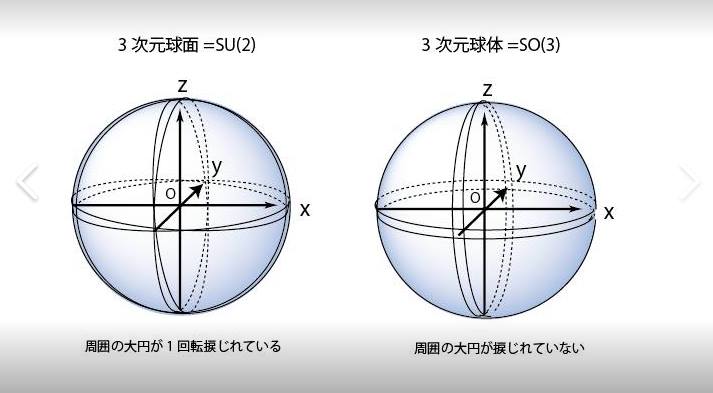

これら二つの回転の違いを図的に表現するなら、おおよそ下図のようになる。物体を覆う大円が一回転の捻りを持っているのがSU(2)で、全く捻りを持っていないのがSO(3)だと考えるといい。

僕らはまだ全く気づいていないが、物体にはここに描いたような3次元球面という高次の空間が重なって在る。それを知覚できるようになることがトランスフォーマー型ゲシュタルトの一つのキモでもあるのだが、一体、このSU(2)=3次元球面とは何を意味するのか——。それをじっくりと考えてみてほしい。

一つだけすぐに分かるのは、3次元球面の認識においては、3次元空間内での外部/内部といった空間の区分は意味を為さなくなるということだ。下図左の3次元球面の図には、あたかも外部があるかのように見えるが、どの大円を取っても捻れているので、3次元的な外部は実はそのまま内部に畳み込まれている。

つまり、例えば下図で点Xの外側に向かうような方向は、その対極点(180度反対側にある点)における内側への方向として表されているということだ。

この3次元球面内における一本の線分の中に、わたしの「前」が息づいていると考えるといい。とすれば、この3次元球面は「わたし」だけでは構成の仕様がない。あなたの「前」、彼の「前」、彼女の「前」、彼らの「前」というように、数え切れない無数の「前」の集まりで構成されていることになる。

わたしたちが一つの物体を取り囲んで、それを見ているとき、そのような高次の球体が一つの物体には重なっているのだ。

物体が回るとき、物体はわたしたち一人一人の前を等化していく。私に見える物体の一表面がグルリと回ったとき、他者にもその表面が確認できるのは、物体自体がSU(2)の回転を実行しているからにほかならない。

つまり、「物体」は自他の奥行き=持続空間を等化しているのだ。こうした物体のことを物体とは区別して、「もの」と呼ぼう。「もの」が自他を等化している。「もの」によるこうした等化構造があるから、わたしたちが客観と呼ぶ時間や空間が生まれてくるのであって、決して、時間と空間の中に物体があるわけではない。

科学的世界観が「宇宙のほんとう」に何一つ触れることができないのは、時空の中に物体があるという古典的世界観を未だに引きずっているからだ。「もの」の時代を到来させよう。その時代においては空間そのものが精神と見なされ、物質と精神の区別も全く無意味なものになるだろう

そして、言うまでもないことだが、こうした空間構成は自己が他者構造(他者視線=鏡)から解放されたところに芽吹いてくる。

その意味で言うなら、現在のわたしたちの頭の中は鏡が原因となって作り出された表象の知で埋め尽くされ、にっちもさっちもいかなくなってしまっている。持続(奥行き空間)における知の構成というものにそろそろ着手していかないと、わたしたちは資本主義が生産し続ける表象の洪水の中で溺死してしまうのではなかろうか。もう、お腹いっぱいで、ゲップゲップや。

9月 1 2017

ロゴスの変質に向けて——理性によって理性を解体するために

物理学は物質の究極にたどり着いた結果、そこに精神、つまり観測者自身の持続(虚的なもの)を見るに至った——まぁ、これがヌース的思考の出発点を意味するのだけど、にもかかわらず、その方向への思考の侵入を頑なに拒んでいるのが時間と空間という延長(伸す=ノス)の力だと思うといい。

精神の本性は持続にあるが、人間においてはこの持続が空間(延長)に従属しているために線的にイメージされてしまう。それがわたしたちが時間と呼んでいるものだと考えるといい。奥行き=精神が横に向いてしまい、ベルクソンの言い方を借りるなら無限に弛緩しているということ。

こうした流れる時間の世界と流れない時間の世界の協働によって、わたしたちは時間の流れを感じているわけだが、こうした構造を目の前の空間上にエーテル知覚として文字どおり描像していくことが高次元認識の土台を作っていく。そして、それが実際、SU(2)(非局所性としての複素2次元空間における回転)の描像であったりするわけだ。

空間を奥行きで構成し始めると、空間が実に多様なカタチで編まれているのが分かってくる。すべては始まりに自己と他者における奥行きと幅という捻れの関係があるからだ(この捩れ関係が本当は自他世界の差異を担保している)。この差異が成長していく空間は「何もないカラッポの空間」という従来型の延長空間のイメージとは大違いで、精神による次元の無限の拡張運動が展開する世界によっている。

物質の内部から見た内部世界のことだ。

本当は、こうした世界を霊的世界と呼ぶのが正しい。

永遠の相のもとに思考する——ということは過去の哲学が何度も訴えてきたことなのだけど、それは常に詩的イメージや抽象的な哲学用語の中でのトライアルだった。従来の時間と空間に変質を与えるまでには至らなかったのだ。

しかし、奥行きの差異化によって出現してくる持続の幾何学の思考は全く性格を異にする。それはダイレクトに時間と空間(人間の意識の形式)を解体させる力を持っているような気がする。理性が理性自身の力によって理性を乗り越える。たぶんロゴスのこうした変質をヌースと呼んでいいのだろうと思う。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: SU(2), ベルクソン, ロゴス