9月 25 2009

アニメーションが作りたい

最近は一月のうち一週間がまるまるビデオ編集で潰れている。何事も作り込むのが好きなタイプなので、編集をやっていても何かとギミックを使いたくなるのだが、ビデオの場合は何と言ってもアニメーションを挿入したくなる。

まぁ、今のところアニメーションを使って説明する内容はまだ登場してきていないのだが、第三回目当たりからは反転認識の描像が登場してくるので、アニメーションが使えれば分かり易くなるのになぁ……とついつい思ってしまう。空間の反転は4次元での出来事だ。言葉と2次元のホワイトボード上でその世界を伝達していくのは毎度のことながら至難の業なんだよね。

今、手元にある3DソフトはShade10.5とMAXSONのCINEMA4D、そして人物専用のPoser6.0。CINEMA4Dは優れたソフトなんだけど、使い方が難しすぎて当の昔にギブアッブしている。残る選択肢はShadeのみってことになるんだけど、これまたなかなか腰を落ち着けてマスターする暇がない。あと、反転を表現するテクニックもおぼつかない。。ん〜、何とかならんものか。

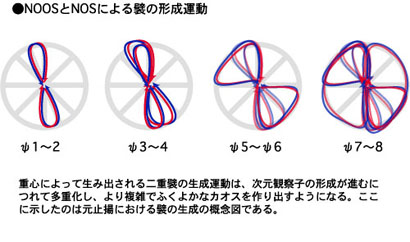

そうそう、あと2Dのアニメーションもブチ込みたいなぁ。。ケイブコンパス上の意識の流動を2Dのアニメーションで表すことができれば、complication(併せ含み)、implication(巻き込み)、explication(繰り広げ)、といった意識の運動のイメージがそれなりに表現できると思うんだけど。。

まぁ、地道にやるしかないな。

11月 22 2010

ドゥルーズのバトン

最近、ドゥルーズの本ばかり読んでいる。ドゥルーズに初めて触れたのは今から10年ちょっと前ぐらいだったか。丁度、ヌースアカデメイアのサイトを立ち上げた頃だった。友人でもある詩人の河村さんに、半田さんはドゥルーズを読むといいんじゃない、と言われ、最初に何気に手に取ったのが『アンチ・オイディプス』(ガタリとの共著)という本だった。今思い出しても強烈な体験だった。読み始めると同時に、それこそ頭蓋骨にハンマーが振り下ろされるような一撃を喰らった。なぜなら、それまで、OCOT情報と格闘しながら自らの拙い思考で整備していた無意識機械の構成部品の数々が、この書物を手にしたことによって、まるでマジンガーZの合体シーンのようにカシーン、カシーンと金属音を響かせながら一挙に脳内に組み上がってきたからだ。そうやって姿を表したのが現在ヌーソロジーの骨格として使用している「ケイブコンパス」というフィギレーションである。

『アンチ・オイディプス』が打ち出すビート感とドライブ感に一発で魅せられた僕は、その後、『千のプラトー』『差異と反復』『哲学とは何か』など、K書房新社から出ている高価な単行本を買い求めては、ドゥルーズが見ている内在野の風景が果たして、OCOT情報から僕が読み取ったもの(OCOT情報ではドゥルーズが概念化している内在面のことを「付帯質の内面」といったような言い方をする)と同じものなのかどうか、それを確かめたい一心で読み漁った。しかし、悲しいかな、ドゥルーズの本は、哲学の基礎教育を受けていない僕のような素人にはどれも皆、難解なものばかりだった。書物全体に散りばめられている語彙の出所は、哲学はもとより、神話、古代思想、神学、文学、絵画、音楽、映画etc…と広大な射程を持っていて、聞いたことのないような単語でベージが埋め尽くされていることも多々ある。西洋の人文科学史の全体を覆い尽くす知の全体からこぼれ出してくるその語彙群の夥しさは、まるでカマキリの孵化を見ているかのような強度で、時折、目眩を誘発させることもある。

まぁ、しかし、こうした語彙の難解さは知識の補強で済むことではある。実はドゥルーズの難解さの本質はそんなことではない。ドゥルーズは明晰さなどは微塵も追求してはいない。つまり、読者に自分の哲学を理解してもらおうなどとはこれっぽっちも思っていないということだ。このへんはOCOT情報に酷似していて面白い(笑)。つまりドゥルーズは哲学の先生でもなければ、哲学の評論家でもない。ただ生粋の哲学者だということだ。「哲学とは概念を創造することだ」というドゥルーズ自身の言葉にもある通り、ドゥルーズは概念のクリエーターであり未知の思考そのものを生きている人である。ここでドゥルーズがいう「創造」とは、〈表象=再現前化〉が支配する自我の同一性から解放された思考の所作を意味している。一般に思考というものが〈表象=再現前化〉のループの中で展開されるものである限り(実際、思考というものは事物の自己同一性が担保されていなければ成り立たない)、ドゥルーズのいう創造とは思考不可能なものを思考することの意となる。しかも、ドゥルーズは、自身の思考の中で次々と切り開かれてくる概念の蠢きをそのまま自分自身の「書く」という行為の中へと直裁的に反映させる表現者でもあった。つまり、彼が作り出す諸概念は「エクリチュール機械」の中に即座にインプットされ、その文法、構文、文体を通してすぐさま「表現されたもの」という事件として出現してくる――意味につかまらないこと、主語の同一性に捕縛され直線的になりがちな論説に絶えずクリナメン(ずれ)の一撃を与えること、同一の主題に常に変奏のリトルネロを与えること——そうやってドゥルーズの文体は常に神経症的な記述と分裂症的な記述の間を意図的に反復させながら、ロジカルに文脈を追おうとする読み手の理性の関節を脱臼させようとさせるのだ。

こんな化け物のような書き言葉の束を相手に、たった一つの動機で、ただどうしてもOCOT情報を読み解きたいというだけの動機で、僕なりの「差異と反復」が、OCOT情報とドゥルーズ哲学の間を巡って今もまだ執拗に続いているというわけだ。

哲学書というものは最低でも10年ぐらいかけて読むべきものなのだろう。ドゥルーズを知ってからというもの、自分の哲学的無知さ加減をいやというほど知らされ、その間にまがいなりにも、スピノザやカント,フッサール、ベルクソンやフロイトなどをつまみ読みした。その甲斐あってか、最近になってようやく、西洋の哲学が一体何を問題としてきたのか、その全体像というものが茫洋と見え始め、それがフィードバックされて、以前よりもさらに高い解像度でドゥルーズの思考の軌跡が追えるようになったように思える。あと、ヌーソロジーの側面から、ケイブコンパスがその内部に孕んでいる空間構造をかなり緻密に思い描けるようになったことも手伝っているのかもしれない。とにかく、ドゥルーズの言ってることの輪郭がひとりよがりではあれ、極めてクリアにつかめるようになってきた。それと並行して、OCOT情報の蓄積があるおかげだろうか、一方でドゥルーズには見えていない部分も見えるようになってきた。ドゥルーズが自分の思考を表現しようとして、その比喩が不十分である部分、また、読み手にどうしても誤読を誘ってしまっているような部分、そして、ドゥルーズ哲学に根本的に欠如している部分等。。。(特にハイデガーの存在論的差異にニーチェの永遠回帰を接合させた部分の論証が具体的に展開されている箇所が全く見当たらないのが個人的には物足りなく思っている)

ソーカル事件でドゥルーズを初めとするポストモダンの思想家たちが厳しく批判されたせいもあるのだろう。今の思想の世界では、もうドゥルーズは終わったなどと言う人もいる。ドゥルーズを21世紀に甦らせるためには、ドゥルーズを解説するのではなく、ドゥルーズに欠如した部分を補い、かつ、その完全化したドゥルーズを実証を持って証明することが必要だ。そのためにはまずは潜在性としてうごめいてきた哲学的な諸概念を実在性としての物理学的な概念へと接続させることが絶対条件である。僕が執拗に、哲学者たちが語っているアプリオリ(超越論的構成)とは素粒子構造のことなのだと言っているのもそのあがきのようなものである。そして、それはドゥルーズのライプニッツ論やイデア論からすれば全く持って正統な主張のように思える。そして、その〈差異化=微分化〉の思考自らがバロック的な「襞」となって、実在の中に〈異化~分化〉としての新しい物質的表現を持たなくてはならない(それが反物質となるか超対称性物質となるかはまだ分からない。新しい原子ともいうべきか。)。つまりは、ドゥルーズの生成論を現実としての生成へと転換しなくてはならないということだ。それによって、思考は〈思考する私ー自我〉という思考システムの同一性から離脱し、生成の内在面を駆け抜ける生ける強度となって新しい存在への道を切り開くのである。晴れてこの切り開きが起こった暁には、哲学は相転移を起こし、哲学自身を一つの宇宙的な創造行為へと変態させることだろう。そこではもう、思考と実在を区別する術はない。すべてはありてあるもの、つまり存在の一義性の中に融一し、世界から人間という体制は消え去っていく。元素界というトランスフォーマーの空間が顕現するのだ。

この一点のみにおいてヌーソロジーはドゥルーズのバトンをしっかりと受け継いでいる。この一点のみにおいて。

By kohsen • 01_ヌーソロジー, 06_書籍・雑誌, ドゥルーズ関連 • 0 • Tags: アンチ・オイディプス, カント, ケイブコンパス, スピノザ, ドゥルーズ, ニーチェ, ハイデガー, フロイト, ベルクソン, ライプニッツ, 付帯質, 差異と反復, 河村悟, 素粒子