9月 11 2017

まずは「永遠」の決意のもとに、そのキャンバスを開くこと

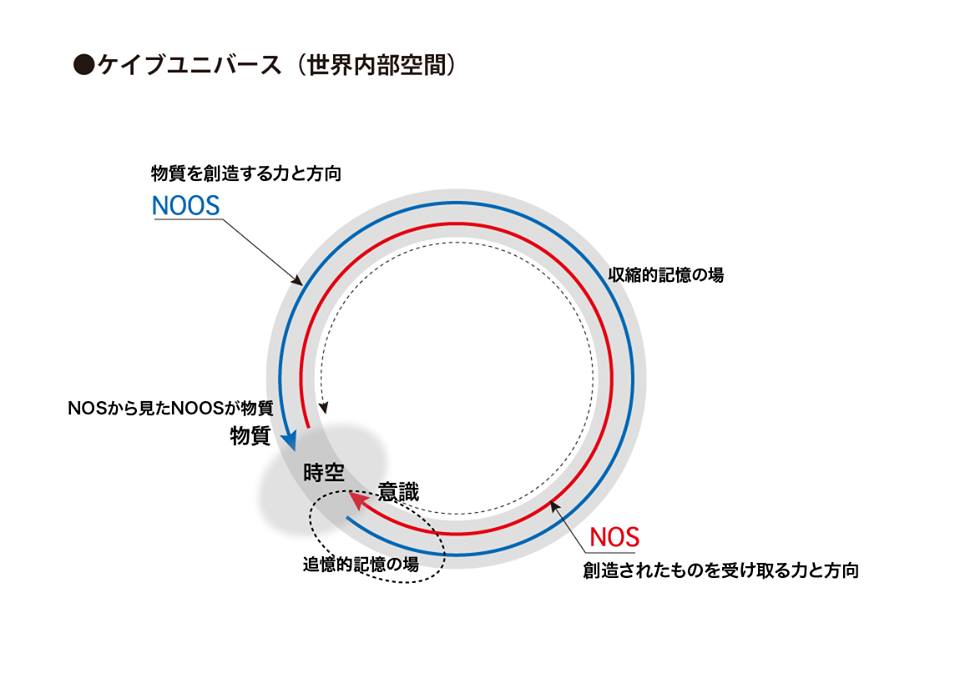

記憶には二つの種類がある。ベルクソン的に言うなら、それは追憶的記憶と収縮的記憶ということにでもなろうか。追憶的記憶は文字通り思い出されたものであるが、収縮的記憶とは、思い出されたもの自体の記憶である。言い換えれば、物質自体がその内部に持つ記憶。

誰もが、心の奥に後者の記憶を持っている。

「思考が力を持つ」というのは、思考が物質を作り上げる力を持つという意味だ。そして、これは引き寄せの法則などで言われているような「思考は現実化する」といったような意味では決してない。両者はむしろ正反対の性格を持つ。決して混同しないように。

追憶的記憶においては、持続空間は記憶の容器として働く。しかし、一方の収縮的記憶においては、持続空間は創造的運動体として働く。追憶的記憶はこの創造的運動体を自らの器の中に映し出し、物質として記憶する。持続体の円環はそのようにして閉じている。

すべては記憶、とはそういうことなのだ。この円環を見出すことができれば、世界から外在という概念は消滅する。

ヌーソロジーではこのような円環をケイブユニバース(cave universe)と呼んでいる。

ベルクソンは「物質は記憶である」とし、物質と精神の垣根を取り払おうとした。しかし、追憶的記憶と収縮的記憶の差異を今ひとつ明確にしていない。追憶的記憶のための容器となる持続空間と、創造的運動体としての持続空間には絶対的差異があるのだ。この差異が、時空では素粒子と元素の違いとなって現れる。

その意味では、人間が現在、思考と呼んでいるものは、時空と追憶的記憶の間を反復している意識の産物ということになるだろう。これはこれで善いとして、別に、収縮的記憶の場で営まれている思考が存在している。それがヌースだ。ヌースをたまに反-思考と呼んでいるのもそのためだ。

今の僕らに決定的に欠如しているのは、こうした収縮的記憶の場に対するイマジネーションなんだよね。それは厳然として物質として生成しているにもかかわらず、それを時空の中に見てしまい、追憶的反復の中に閉じ込めてしまうものだから、思考が生きた物質の中に入れないでいる。

当面は、ヌースが活動している創造空間のイメージを精神に呼び起こすための試行錯誤が、あーでもない、こーでもないと、続く感じになると思う。とにかく、まずは、永遠を決意して、自分の中にそのキャンバスを開くことが重要なんだ。今度のシュタイナーとのコラボ本も、僕のパートはそういう試みの一つして書いた。物質を創造している全く異種の空間と、そこに働く知性というものが実在している。これは決意なんだよ。

12月 1 2017

新しい永遠——the green roses

素粒子を象る円環は常に直線的時間を巻き込んでいる。素粒子の内部に巻き込まれた時間はその内部で前後関係を失い、渾然一体となって精神の中に溶け込んでいる。私たちの記憶があられもない乱交状態にあるのもそのためだ。

一方、私たちはその記憶を直線的時間上にマッピングすることを好み、むしろ、この序列を時間だと思い込んでいる。記憶はそこで記録や歴史へと変質させられる。記憶はプライベートなものだが、記録や歴史はパブリックなものだ。つまり、時間にはソロの時間とデュエットの時間があるということを再確認しておかなくてはならない。パラノ時間とスキゾ時間とでも呼ぼうか——。

ベルクソンの持続の時間論はとても魅惑的なものだった。しかし、このソロとデュエット、持続と直線的、二つの時間の質の関係が今ひとつクリアじゃなかった。二つの時間の類型の間にある差異と反復。ドゥルーズはここに深く切り込み、独自の時間論を練り上げた。

そこから、ドゥルーズならではの永遠回帰の論理が仕立てあげられる。その内容を一言で言うなら、時間はやがてその直線的な展開を停止する、というものだ。

私たちは、今、パブリックな時間にプライベートな時間を従属させている。時間は流れる。それを私が記憶する。といった具合に。

永遠回帰はこの関係を逆転させる。つまり、繰り広げられた時間をただ円環の中に巻き込むのではなく、今度は私自身が円環となって、時間を外へと繰り広げ始めるのだ。

こうした時間の変換運動は、実は素粒子たちが行っていることでもある。私たちが素粒子自身になるとき、時間は、その直線を展開するの止め、自己自身に巻きつき丸まる。そこに現れるのが円形の精神、すなわち「霊魂」だと考えるといい。

………………………………………

世界の裏側には私たちにはまだ全く未知の広大な大地がある。イデア界、シャンバラ、常寂光土、楽園…または潜在的なもの。呼び方は人それぞれだが、その場所を伝統的な宗教や哲学とは全く違った思考方法で開かなくてはいけないと思った。それが開かないのはただただ概念の欠如によるもの。そう感じた。

人は最初、見ることと話すことで交流した。しかし、それがいつの間にか、読むことと書くことに変わった。人は盲目になった。宗教も哲学も読むことと書くことで広がっていった。だから、広大な大地は見えなくなり、それについて書かれた書物と、それを読んだ情報通たちだけが増えていった。

しかし、これは必要なプロセスだった。まもなく人は盲目ではなくなるだろう。読むことと書くことが、新しく、見るべきものと話すべきものを用意してくるだろうから。それは、かつてあったものでなく、新しく作り出されるべきもの。帰還するのではなく、前へと進むこと。前へと。

永遠は新しい永遠の訪れを待っている。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ドゥルーズ, ベルクソン, 素粒子