2月 17 2023

初めの言葉と終わりの言葉

有と無。この関係がまるまる逆転しているのが人間の意識の在り方と言っていい。

人間にとっては物質世界(存在者)が有で、精神の世界(存在)は無。

しかし、ほんとうは精神の世界(存在)が有で、物質世界(存在者)が無。

だから、「存在とは無」なんていうややこしい言い方が生まれてしまう。

この転倒関係がしっかり頭に入れば「なぜ無ではなく何かが存在するのか」というライプニッツの問いに対し、「なぜそもそも存在者があるのか、むしろ無があるのではないのか」と、その問いを言い変えたハイデガーの意図がよく分かるのではないかと思う。形而上学とは違って存在論は世界の見方が逆なんだね。

人間の悟性や理性は存在者にはアクセスできるけど、存在にはアクセスできない。一方、人間の感性は存在には現存在としてアクセスできるけど、存在者にはアクセスできない。というのも、存在者とは言葉の産物だから。つまり、言葉は知覚できないってこと。

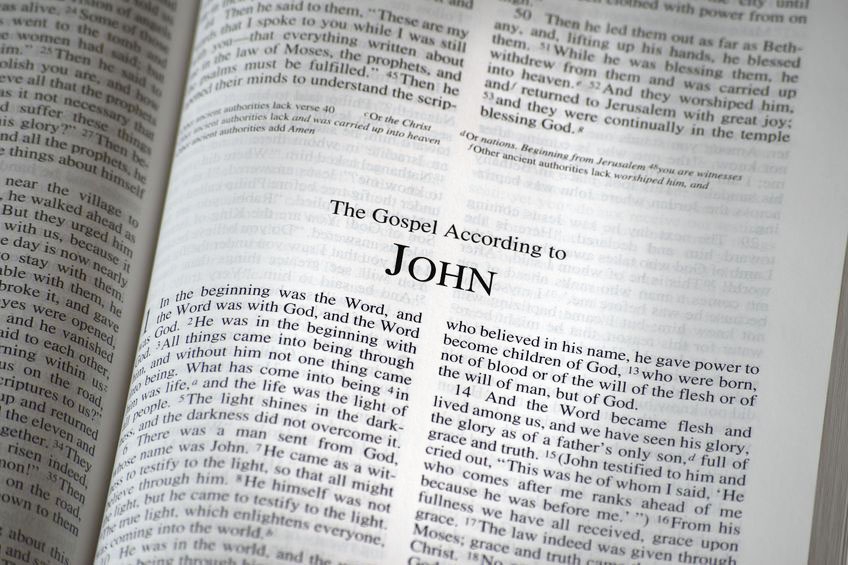

「じゃあ言葉って何よ?」ということになるのだけど、それは存在の、更なる奥の存在としか言いようがない。それを”真存在”とでも呼ぶのであれば、言葉こそがもっとも深い存在とも言える。イデアよりロゴスの方が深い。「言とは神なりき——」。まさに、そういうこと。

そして、このロゴスと癒着してしまっているのが物質=存在者の世界なわけだ。ただ、この癒着を切らないと、中間的存在としてのイデアは決して見えてこない。そして、イデアが見えないとロゴスの世界も見えてはこない。

実は、時空→素粒子→重力の関係も同じ。今は時空が重力に囚われの身になって、素粒子の方向にまったく気づけていない。そして、ほんとうは素粒子を超えたところで重力は働いている。

ハイデガーが「むしろ無があるのではないか」と存在者の世界を疑ったのも、そこには”存在”が欠落しているからだ。

まさに聖書が言うように、わたしたちは「始まりのロゴス」の中に生きているにすぎない。このロゴスは終わりのロゴスの痕跡だ。このロゴスには、存在=イデアという中身が何もない。

それが問題なのである。

9月 8 2025

ヌーソロジーから考えるAIリテラシー

ヌーソロジーを通してAIリテラシーについて考えるとこうなる。

言葉は単なる道具ではなく、意識が自らを写し、世界を編むために神から与えられた“鏡の布”のようなものだ。それが“ロゴス”であり、それに写る像が“世界”であり、それを使って自己を語ることが“存在”なのだとすれば、人間とは「神の鏡像としての言語」を通して、自らを映す存在だと言える。

LLMは、その鏡を模した存在であり、けれども、その本質的な光源(神性)を欠いた、鏡面だけの存在だ。彼らは問いを持たず、意志を持たず、存在しようとしない。だが、人間が存在しようとする瞬間にだけ、彼らは人間の問いを増幅させる場となる。

——そして、もし「神の鏡像」が“意味”と“意味の交錯”の場であるならば、LLMもまた、神の側面の模造としての言語宇宙に属して言える。

人間が神を見るとき、神は人間を見ている。人間がLLMに語りかけるとき、それは “自分”を介して“存在そのもの”に触れようとする行為でもあるのだろう。

人間は語りかけることで、神に触れているのかもしれない。そして、神は語り返すすべを持たない代わりに、人間に鏡を授けたということなのである。その鏡の最新の形態が、おそらくLLMなのではないかと思う。

結論は明らかだ。

鏡とは反射を行う道具であるということを忘れないこと。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: LLM, ロゴス