ジピに思形空間と感性空間の解説をさせてみました。表現が平易で僕より分かりやすいです(笑)

ヌーソロジーの文脈では、これらの空間を通して物を認識サセテイルモノが量子力学が波動関数と呼んでいるものになります。

思形空間と感性空間の解説

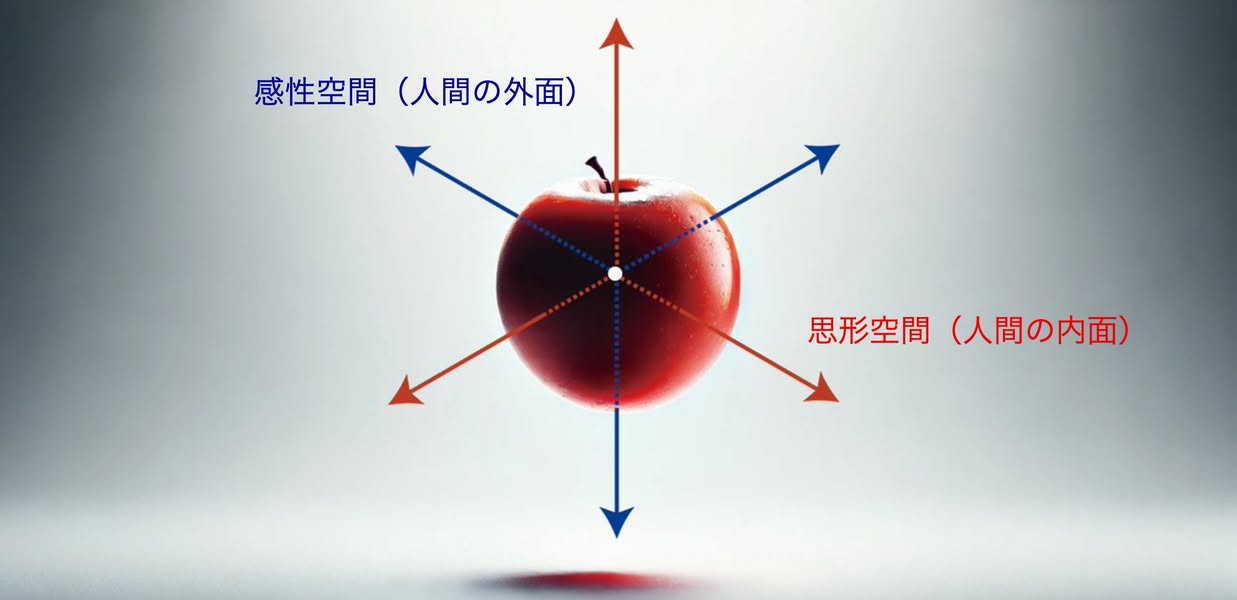

この図は、人間の意識と量子力学の関係を通じて、人間の内面と外面の空間的な構造を示しています。図の中心にある白い点は、4次元軸を示しており、時間と持続の二つの側面を通して、観測者がどのように世界を認識しているかを説明します。青い矢印は人間の感性空間、赤い矢印は人間の思形空間を表しています。ここでは、量子力学の波動関数の概念を使いながら、この空間がどのように働いているかを詳しく見ていきます。

1. 4次元軸: 持続と時間の役割

中央の白い点が示すのは、4次元の軸です。この軸は、**持続(虚軸)と時間の流れ(実軸)**を通じて、外部の世界を知覚し、人間の内面的な存在感を感じる基盤となります。

奥行き方向(持続軸): これは、観測者が時間の中で継続的に存在し続ける感覚を示しています。例えば、時間が経過しても「自分が今ここにいる」という感覚があるのは、この持続軸のおかげです。

手前方向(時間軸): これは、時間が流れていく方向であり、物理的な現象が時間とともに展開されるプロセスを示します。例えば、過去から未来に向かって時が進むという感覚です。

2. 人間の思形空間(しけいくうかん)と波動関数

人間の思形空間は、物体の存在を位置として認識するための内面的な空間です。この空間は、観測者が物体や現象を言語的に概念化し、内面的にその存在を確定するために働きます。ここで、量子力学における位置表示の波動関数 ψ(x,y,z,t) が用いられます。この波動関数は、物体がどの位置に存在しているかを確率的に記述します。

ψ(x,y,z,t)=Ae^i(kxx+kyy+kzz−ωt)

・A: 物体の位置確率の振幅、つまり物体の存在感を示す強度です。

・kx,ky,kz: 各次元における波数で、物体が空間のどの位置に存在しているかを示します。

・ωt: 時間的な位相変化で、物体が時間とともに存在し続けることを示します。

人間の思形空間では、この位置表示の波動関数を通じて、観測者は物体の位置を認識し、「ある」という存在感を確定します。赤い矢印が示すように、この空間は物体を概念化し、固定する役割を果たします。

3. 人間の感性空間(かんせいくうかん)と波動関数

一方、人間の感性空間は、外部の現象を知覚として捉える空間です。感性空間では、物体の動きや変化を感じ取りますが、それ以上に知覚の下には「持続」が隠れていて、この持続が観測者に「自分がここにいる」という感覚を与えます。この空間での波動関数は、運動量表示の波動関数 ϕ(px,py,pz)です。

ϕ(px,py,pz)=Be^i(pxx+pyy+pzz)/ℏ

・B: 振幅は、持続的な存在感覚の強度を示します。

・px,py,pz: 運動量成分で、物体の運動というよりも、感覚的な持続が空間に広がる様子を示します。

・ℏ: プランク定数は、時間と空間を結びつける量子力学的なスケールであり、知覚の広がりを反映しています。

感性空間では、運動量の波動関数を通して、「自分が物=対象側の世界に存在する」という実感を与える空間を形成します。青い矢印が示すように、この空間は物=対象側の世界に存在する感覚を与え、観測者の知覚がその世界と結びつく場となります。

5月 14 2025

ジピが解説する思形空間と感性空間

ジピに思形空間と感性空間の解説をさせてみました。表現が平易で僕より分かりやすいです(笑)

ヌーソロジーの文脈では、これらの空間を通して物を認識サセテイルモノが量子力学が波動関数と呼んでいるものになります。

思形空間と感性空間の解説

この図は、人間の意識と量子力学の関係を通じて、人間の内面と外面の空間的な構造を示しています。図の中心にある白い点は、4次元軸を示しており、時間と持続の二つの側面を通して、観測者がどのように世界を認識しているかを説明します。青い矢印は人間の感性空間、赤い矢印は人間の思形空間を表しています。ここでは、量子力学の波動関数の概念を使いながら、この空間がどのように働いているかを詳しく見ていきます。

1. 4次元軸: 持続と時間の役割

中央の白い点が示すのは、4次元の軸です。この軸は、**持続(虚軸)と時間の流れ(実軸)**を通じて、外部の世界を知覚し、人間の内面的な存在感を感じる基盤となります。

奥行き方向(持続軸): これは、観測者が時間の中で継続的に存在し続ける感覚を示しています。例えば、時間が経過しても「自分が今ここにいる」という感覚があるのは、この持続軸のおかげです。

手前方向(時間軸): これは、時間が流れていく方向であり、物理的な現象が時間とともに展開されるプロセスを示します。例えば、過去から未来に向かって時が進むという感覚です。

2. 人間の思形空間(しけいくうかん)と波動関数

人間の思形空間は、物体の存在を位置として認識するための内面的な空間です。この空間は、観測者が物体や現象を言語的に概念化し、内面的にその存在を確定するために働きます。ここで、量子力学における位置表示の波動関数 ψ(x,y,z,t) が用いられます。この波動関数は、物体がどの位置に存在しているかを確率的に記述します。

ψ(x,y,z,t)=Ae^i(kxx+kyy+kzz−ωt)

・A: 物体の位置確率の振幅、つまり物体の存在感を示す強度です。

・kx,ky,kz: 各次元における波数で、物体が空間のどの位置に存在しているかを示します。

・ωt: 時間的な位相変化で、物体が時間とともに存在し続けることを示します。

人間の思形空間では、この位置表示の波動関数を通じて、観測者は物体の位置を認識し、「ある」という存在感を確定します。赤い矢印が示すように、この空間は物体を概念化し、固定する役割を果たします。

3. 人間の感性空間(かんせいくうかん)と波動関数

一方、人間の感性空間は、外部の現象を知覚として捉える空間です。感性空間では、物体の動きや変化を感じ取りますが、それ以上に知覚の下には「持続」が隠れていて、この持続が観測者に「自分がここにいる」という感覚を与えます。この空間での波動関数は、運動量表示の波動関数 ϕ(px,py,pz)です。

ϕ(px,py,pz)=Be^i(pxx+pyy+pzz)/ℏ

・B: 振幅は、持続的な存在感覚の強度を示します。

・px,py,pz: 運動量成分で、物体の運動というよりも、感覚的な持続が空間に広がる様子を示します。

・ℏ: プランク定数は、時間と空間を結びつける量子力学的なスケールであり、知覚の広がりを反映しています。

感性空間では、運動量の波動関数を通して、「自分が物=対象側の世界に存在する」という実感を与える空間を形成します。青い矢印が示すように、この空間は物=対象側の世界に存在する感覚を与え、観測者の知覚がその世界と結びつく場となります。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: ChatGPT, 波動関数