2月 3 2007

差異と反復………14

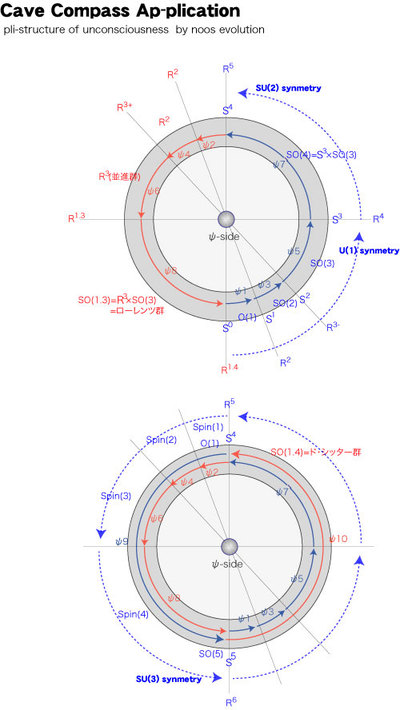

この連載で挙げた人間の外面と内面の概念はヌースがいう次元観察子ψ3とψ4のみだったが、ここから始まる差異と反復のプロセスは、ヌース理論をよくお知りの人にはもうすでにおなじみのように、とりあえずは次元観察子ψ13〜14という7段階の構成を持って(実際にはさらに巨大な観察子も存在する)、ケイブコンパスというツールでもって下図のような形で示される(図はψ9〜10まで)。現在、執筆中の新著では、このケイブコンパスのシステムが作り出す無意識構造の風景を、プラトン座標という立体地図を用いて、物理学のみならず、歴史や芸術、さらには精神分析、哲学、現代思想、宗教、神話、神秘学等を縦横無尽に横断しながら徹底的に探査する内容となっているので楽しみに待っていて欲しい。。。ということで、結びに入ろう。

「差異の必然的帰結とは、個体化は、権利上、異化=分化に先立つものだと言うこと、あらゆる異化=分化は、先行的な個体化の強度的な場を前提としていることである。」ドゥルーズ「差異と反復」(p.367-370.)

ドゥルーズが執拗に繰り返す〈異化=分化〉と〈差異化=微分化〉という互いに対峙する理念の二成分は、ヌース理論におけるこの〈人間の内面〉と〈人間の外面〉のトポロジックな位相関係にきっちりと対応している。内面は分断的、断片的なパラノイアの王国であり、外面は無境界で、連続的な離接作用を持ったスキゾフレニアックな草原地帯である。トポロジーの用語でいえば、これらは非コンパクト化とコンパクト化に対応させることができるのかもしれない。∞が無限大として開いているか、それとも無限小と等化されて閉じて連続化しているか。直線的か、円環的か。角張っているか、丸みがあるか。鋭角的か、曲線的か。束縛的か、開放的か——等々。

ヌース理論では人間はその本性自体が性的倒錯者であると絶えず説いてきた。〈わたし〉と〈あなた〉も、〈過去〉と〈未来〉も、〈原因〉と〈結果〉も、ひょっとして〈男〉と〈女〉も。。。みんな本来あるべき姿とは逆さまになっている、そう語ってきた。それらは、ここでのドゥルーズの言い回しを借りれば、「あらゆる異化=分化は、先行的な個体化の強度的な場を前提としている」という内容とほぼ同じ意味を持つ。つまり、「先行的な個体化の強度的な場」とは魂の生産が行われている場であり、ここは物質がこの世界に登場する以前に、物質よりよりリアルな何者かとして作用していた場だった、もしくは、場となるところではないかと考えられるからである。この場は少なくとも通常の因果律的な反復(あれが原因でこうなった。こうなったのはあれが起ったからだ——等)が起っている場所ではない。物質に先行した精神が活動してていた場所であり、精神によって物質は創造されてきたのだ。しかし、このことは、必ずしもヌース理論が従来のプラトニズム的な議論、すなわち観念論VS実在論、観念論VS唯名論のような水かけ論を、再度、持ち出すことを意図しているわけではない。ドゥルーズにしてももちろんそうだろう。単純な言い方になるが、ドゥルーズは、それらの関係の差異、つまり観念的なものと実在的なものの差異を明確にすることによって、この両者がバロック的な襞形成の運動のもとにダイナミックな生成活動を行っている様子を彼独自の概念創造の中に構成しようと試みているのである。だから、ドゥルーズにおいて語られるべきは〈悟性=内面〉でも〈感性=外面〉でもなく、またカントの構想力、綜合力といった曖昧な概念のことでもない。〈悟性-感性〉を相互につねに交通させていくシステム、また、それら互いの差異と反復を司るより奥裏のより実存的な機構、実体のダイナミズム、力動的な生産を生産していく〈流れ〉としてのマシニズムの世界を人間の思考に出現させようとしているのだ。そして、そこにある機構こそがドゥルーズのいう《理念=イデア》のイメージなのである。そんでもって、おまけに、ドゥルーズは「君自身がそれなのだ!!だから、それになれ!!」とはっぱをかける。わぁお、そんな御無体な。。。その精緻な思考、イマジネーションにはほとんど圧倒されてしまいそうになるが、その骨格的ビジョンはヌース理論と極めて似ているのだ。

ドゥルーズのいう「強度的な場」とは、わたしたちが実際に対象と触れ合うことのできる、もしくは、対象として生成して生きる現場そのもののことだ。そのような現場は、現にここに生きている〈わたし〉そのものと区別することができない「生」そのものの風景であると言ってもいい。主人公がいて、舞台があって、物語が進行していくのではない。物語こそが主人公であるような物語。赤い花がそこにあるから花が赤いのではなく、赤があって、赤い色が花という形態を通して自らの姿を露にしている…そして、それはとりもなおさず、わたし自身が赤そのものに変身しているからである、といったポイエーシスの思考。。。某詩人風に言えば、「持つ(所有すること)」ではなく「なる(生成すること)」の思考。「わたし」が「御飯を食べる」のではなく、「御飯を食べる」が「わたし」している——使い古された言い回したが、強度の風景、人間の外面の風景とはそういうものである。

現代科学は時空という場が人間の発生以前に誕生したものと考えてきた。僕らはそろそろそれを過去の神話として葬り去る必要がある。客観的な時空は、ヌース的に言えば人間の内面にあるψ8に相当する領域だが、これはあくまでもψ7(人間の総体の精神)の反映として出現してくる場所にすぎない。ψ7があってそれゆえψ8があるのであり、決してその逆ではないのだ。常々言ってるように、はじめにψ7=人間精神ありき、なのである。ψ2→ψ4→ψ6→ψ8という偶数系観察子の連結で表される人間の内面の指標は、ドゥルーズの言葉で言えば、〈異化=分化〉のプロセスにおける最も基盤となる階層性を意味すると考えていいだろう。客観としての一つのモノの見え姿-ψ2。客観としての一つのモノ全体-ψ4。客観としての無数のモノ全体、もしくは一人の観測者(物質的身体)-ψ6。客観としての無数の観測者(物質的身体)-ψ8云々…というように。それら各々の領域における存在者の配位、配置関係によって、空間的、時間的な測度、尺度が成立し、諸々の存在者は人間の内面空間なりの力のピュイサンス〈累乗〉とセリー(系列)を組織し、物質的な差異なき差異の場を構成しているのだ。

それらは月並みな言い方をすれば、魂の射影としてバラバラに散乱させられた虚像の世界でもある。ここに生まれている内面なりの力のピュイサンス〈累乗〉とセリー(系列)は、〈異化=分化〉を行うための縦軸と横軸となり得るものだ。種々の存在者の分別や分類、系統の整理などは、この二つの軸を交互に交差させることによって、理性(言語)の名の下に厳粛に行われる。もちろん、その作業に外面認識が直接参加することはない。外面は遅れてきてやってきた分裂症者として抑圧され、秘密の小部屋に監禁される。男子は体育館へ。女子はそのまま教室に残れ。気をつけ。前に習え。左向け左。回れ右。ぜんたーい、進め!というわけである。モノを統制する物理法則、人を支配する法律。軍隊を統制する規律。そして、それらの諸々の法を遵守するように命じる内在に深く入り込んだ絶対者の目。それが僕らが崇めてきた神だ。そんな司令長官のような神を君は信用するのか?

さぁ、魂のレジスタンスを開始しよう。旧い神にはそろそろ退散してもらうのだ。永遠回帰の車輪は今、このとき、この瞬間も回り続けている。それに乗るか乗らないか、その選択はもちろん君の自由だが、君が真に自由を望むならこの話に乗らない手はない。反復不可能なものなど新しくやってくる民衆の辞書には存在しないということを全世界に見せつけてやろうじゃないか。宇宙の創造は今から始まるのだ。

若干、力み過ぎだけど、おしまい。

3月 25 2007

水素原子の描像

今日はちょっと難しい話。

原子の本質を理解する意味でとても重要な議論を、現在、ヌース会議室上でΦさんと交わしている。Φさんはすでにヌース理論が提供しているケイブコンパスモデルの内容をほぼ理解されている。その上で、物理数学の専門的な知識との擦り合わせを単独で進めてられているようだ。Φさんの分析は、ヌース的に見て実のところとても鋭い。僕自身、物理学の知識が全然不足しているので追いかけるのが大変だが、観察子の描像を具体的に意識に浮上させていく上で大変有用なものとなっている。そこで、今日書いたΦさんへのレスをこちらのブログにも転載することにした。

前後関係もなく、具体的な解説も端折られているので、ここだけ読むとちょっと難しいかもしれないが、ヌース理論が主張したいポイントはただ一つ。水素原子とは人間が持った概念の構造であるということだ。それも、主観、客観、モノ、観測者といった、認識の起点となるべき基礎概念の構成であるということ。こうした考え方で原子を捉えられるようになってくれば、これからの人間は、精神即物質という世界観のもと、全く違う生き物に変容していける可能性がある。——それを作れ。そうすれば彼はやってくる。。。

Φさん、とりあえず、また一つだけに絞らせて下さい。

——おそらくこの離散値の由来はSpin(1)=O(1)ではないかと思います。軌道角運動量の演算子をL、スピン角運動量の演算子をS、ディラック行列をα、空間推進(つまり、量子力学的運動量)をp(いずれも3次元ベクトル風)とすれば、ハイゼンベルグの運動方程式より、

dL/dt=+(α×p)

dS/dt=−(α×p)

が成り立ちます。私の考えでは、αは4次元の時空的捩れを表現するものであり、dL/dtは「時空の推進」、ds/dtは「時空の反推進」と考えております。dL/dt+dS/dt=d(L+S)/dt=0ですから、この2者の「相殺」により、「全角運動量」J=L+Sが保存されることになります。「角運動量」は「空間の回転」に対する保存量ですから、「全角運動量」は「時空の回転」に対する保存量と呼んだ方がいいのかもしれません。——以上、Φさんの書き込みからの抜粋。

Φさんの物理数学的知識からくる構造分析をケイブコンパスに当てはめてみました。現在、僕が持っている描像とかなり符合する点が多いようです。かなり勇気づけられます。

ROMの皆さんを意識して、分かりやすく図で説明します。

ここでは電子のスピン角運動量と軌道角運動量との関係を考察しているわけですから、当然、電子はすでに核子(この場合、もっともシンプルに陽子1ケと考えましょう)に捕捉されています。ということは、陽子を形作った対称性がまず先に存在していて、そこに、新たに電子が加わっているという構図について話をしていることになります。

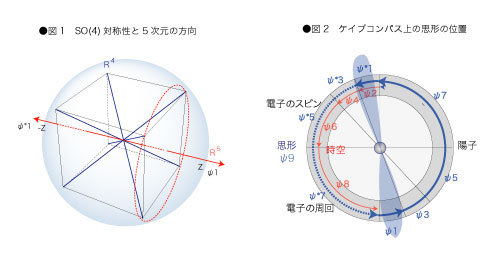

陽子はご存知の通り、ケイブコンパス上ではψ7として表現されます。ψ7が持つ対称性は今のところS0(4)です(SO(3)対称性をスピノールと見れば、SO(4)はSO(3)×S^3なので、SU(2)とも解釈できるのではないかと思います)。SO(4)対称性はプラトン座標では、正六面体の4本の体心立方軸(√3エッジ)をすべて等化するような回転として現れると考えています。すると、このときの回転軸は、今度は面心立方方向の一本の軸として出現してくることが分かります(下図1)。この方向がヌースが5次元と呼んでいるものの方向です。この5次元における双方向性、言い換えれば、SO(4)群の中心としての(Z,-Z)がO(1)=Spin(1)を観察しているのではないかと考えています。ヌースでいう「表相の等化」です。

「表相の等化」は知覚正面上における前後(表裏)を、左右と見なせるような認識の視座を意識に用意してきます。分かり易く言うと、実際にはモノの表と裏に見える部分を、意識にはそれを真横から見てあたかも左右方向のように見立てている想像力が含まれているということです。この想像力を提供している位置が表相の等化の位置に当たります。事実、幾何学認識の問題として、(Z,-Z)は左右方向(もしくは上下)でしか認識の対象に成りませんよね。ケイブコンパス上ではこの位置は下図2のように表すことができます。これは陽子のアイソスピンとも言えるのではないかと考えています。

さて、ここから、陽子による電子の捕捉が始まるわけですが、この段階で捕捉される電子はψ5(自己側の知覚球面)ではなく、ψ*5(他者の知覚球面=他者を規定している空間のカタチ)の形を模索している自己側の意識のカタチになっていると思われます。つまり、客観的モノ概念(ψ7=陽子です)を挟んで、ψ5とψ*5を対化として見れる視座の獲得です。

しかし、これだけでは、電子=ψ*5のカタチは軌道角運動量を持ち得ません。つまり、陽子の周囲を回っていないということです。電子を陽子回りに周回させるためには、今度は3次元空間(S^3上)に散在している無数の他者の位置を用意する必要があるのではないかと思われます。つまり、特定の他者の知覚球面ではなく、いろいろな場所に存在する無数の他者の知覚球面を自己側がイメージできるような自由度を考えなければならないということです。意識によるこの自由度の獲得が電子の周回の意味に対応させることができるのではないでしょうか。これは別の言い方をすれば、観測対象と観測者全員が一つの同一化した空間に投げ込まれている状態の認識と同じですから、結局は客観的時空のイメージを形作るための能動力として解釈することが可能です。つまり、陽子が客観的モノ概念の形成力だとすれば、その周囲を巡る電子の公転とは客観的時空概念の形成力ではないかということです。こうして、陽子の周囲を周回する電子の幾何学的描像が、客観的時空上の客観的モノという概念と一致してくることになります。

以上のような描像から、「全角運動量が時空の回転に対する保存量である」というΦさんの意見には納得が行きます。ヌース的には「全角運動量」とは、自転角運動量と軌道角運動量を足し合わせたものですから、結局のところψ7がψ*7のカタチを模索している意識の状態に当たります。ψ*7はψ8を観察する働きを持っています。ψ8はローレンツ変換対称性です。ここでΦさんが言われる「時空の回転に対する保存量」が意味するところは、ヌース的解釈からすると、結局のところ、時空の回転に対する観察力ということになります。ここで言っている「時空の回転」がローレンツ変換であることは言うまでもありません。

●結論

水素原子とは外在世界(モノと時空)の認識を形作っている概念のカタチ。すなわち、思形。

Φさんの物理数学的分析と齟齬をきたすところがあれば、ご意見下さい。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 7 • Tags: ケイブコンパス, プラトン, 表相, 量子力学