5月 10 2017

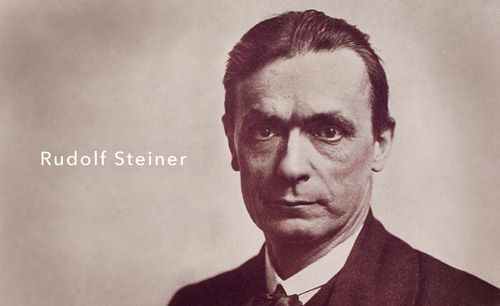

今度のシュタイナーとヌーソロジーのコラボ本は逆識(反-常識)を打ち立てるために書かれた本です

理念を思考する者は、今までに見たことも聞いたこともないような問題を立てなくてはいけない。というのも、理念とは無意識の顕在化を意味するからであり、それは意識が対象としているものの範疇には含まれていないからだ。思考のエレメントの総取っ替えが必要だということ。

では、いままでに見たことも聞いたこともない問題とは、どういう類の問題を言うのだろうか。例えば、宇宙はどのようにして生まれたのか、といったような傍観者的な問い立てでは全く意味をなさない。それだと結果(同一性)の世界の中での堂々巡りが続くだけだ。科学的思考がそれを代表している。

むしろ、このような宇宙が成り立つためには見るものと見られるものの間の関係性にどのような条件が必要となるのか、といったような当事者的問い立てが要請されてくる。つまり、物質世界全体を超越論的思考の網にかけることが必要なのだ。そこで初めて思考は物質との直接的な接触を持ち始める。

スピノザ、ベルクソン、ドゥルーズの思考の系譜がつねに「永遠の相」のもとに思考を展開しようとするのも、このような見るものと見られるものが一致した位相には、クロノス(物理的時間)の勢力が及ばないと考えているからだ。

物質は時間と空間の内部に出現してくるものには違いないが、その組織化自体は時間と空間の外部で為されている。素粒子が複素空間でしか記述できないのもそのためだ。物質の根底がそうなのだから、原子も分子も鉱物も生物も、その組織化が為されているのは、時間と空間の外部において、なのだ。

シュタイナーが語るエーテル界やアストラル界といった世界は、言葉の響き自体はオカルティックに聞こえるかもしれないが、そうした時間と空間の外部にある、永遠の相における領域のことだと考えるといい。

そうした永遠の相の世界を丸々否定している、というか、それをないものとして全く考慮しないのが科学的思考だと考えると、科学的唯物論が呈する世界観がいかに狭隘な場所に人間を閉じ込めようとしているかが分かるだろう。そういった場所では、人間は干からびる。

今度のシュタイナーとのコラボ本では、こうした内容をシュタイナー側とヌーソロジー側から、逆識(反-常識)を通した人間宇宙論として詳細に語っている。要は、今まで見たことも聞いたこともない問題提起で埋め尽くされた、理念世界の紹介本になっている。是非、多くの人に読んでもらいたい。

5月 31 2017

アポスタシスとカタスタシス

アポスタシスとは上へと昇る生成、カタスタシスとは下へと降りる生成。生成の方向には二つある、というのがミソ。自己側と自己から見た他者側の関係と考えよう。これ大事だよ。ハイデガーもドゥルーズもこのへんがはっきりしていないんだよね。

アポスタシスだけに目が行くと太陽信仰になってしまう。カタスタシスは星辰信仰。超古代人たちが星辰信仰だったのは、すでにアポスタシスを完了させていたからかもしれないね。両方が見えるのがアポカタスタシスってやつ。万物復興。ソロヴィヨフなんかの考え方だね。

シュタイナーが言うエーテル界とアストラル界の関係も、おおよそだけど、このアポ(上行)とカタ(下行)の関係にあると見ていいのではないかと思ってる。カタスタシスが見えないと、地上よりも天上が優れているといったような支配神信仰になってしまうから注意が必要だね。

神さまについて想像を巡らすとしても、自己と他者それぞれの意識の位相を最初から区別して考えないと、必ず一神教的神が顔を出してしまう。両者の絶対的差異化はヌース的思考の絶対条件。

自己から見た他者世界というのは上次元にある。自己世界は下次元にあるんだけど、それは同時に他者世界の上次元でもあるんだ。存在が作り出すこの無意識の円環の仕組みをすべて見抜くことによって、この地上の万物は初めて霊的調和というものに達するのだと、考えるといいんじゃないかな。

だから、「世界は一つ」などと言った物言いは、この円環をすべて踏破した意識が最後の最後に繰り出すセリフであって、下次元側でそれを言っちゃうと、サウロンの指輪をはめるようなもの。だから、「ワンネス」とか、「一つ」なんて気味の悪い言葉は極力、控えよう。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: シュタイナー