6月 24 2016

ブラフマーの昼と夜

神智学なんかが言ってるプララヤ(ブラフマーの昼)とマンヴァンタラ(ブラフマーの夜)とがヌーソロジーのいう覚醒期と調整期に相当していると思うんだけど、持続意識と延長意識のこうした妙なる交替化劇を是とする時間概念を取り戻さないと、世界の仕組みは絶対にわからんよ。

現代科学のようにブラフマーの夜だけで世界を見ると、物質は単純なものから複雑なものへと直線的に進化していっているように見えるのだけど、実際はブラフマーの昼と夜の交替化が何度も重ね書きされ、人間の霊的成長がそれこそ漸進的に物質世界の多様性を表現していっているんだ。

こうした覚醒期と調整期の記述はプラトンにも見られるよ。

「我々が住んでいるこの万有の運行を、神が親しく介入して主導したまい、その円環運動に手を貸したまう時期と、神が万有を放置したまう時期との二つがあるのだ」―プラトン『対話篇』

調整期とは何か大雑把に言うと、結局は他者-構造に沿って空間が組織化されていく時代のことと言っていいと思う。付帯質=幅が先行して世界が組み立てられていくんだね。覚醒期は逆。精神=奥行きが先行して世界を組み替えていく。このことが僕たちにも今にハッキリ分かってくる。

ツイッターを見ていたら、ブラフマーの図像がリツイートされてた。(下図下)

【ブラフマー】

インド神話、ヒンドゥー教の神。仏教名「梵天」。三神一体論では、三最高神の一人で、世界の創造と次の破壊の後の再創造を担当している。 ヒンドゥー教の教典にのっとって苦行を行ったものにはブラフマーが恩恵を与える。

ブラフマーの図像がプラトンの『饗宴』に出てくる人間像と被るね。自他ともの自体の関係だね、おそらく。

以前大阪でも話したのだけど、プラトンの『饗宴』でアリストファネスが語った背中合わせの人間の寓話は極めて重要なビジョンだ。ヌーソロジーの読みからすれば、これは人間の本来の位置が無限遠点にあることを象徴的に語ったものだ。このビジョンによって離散的な世界像(延長世界)は消え去る。

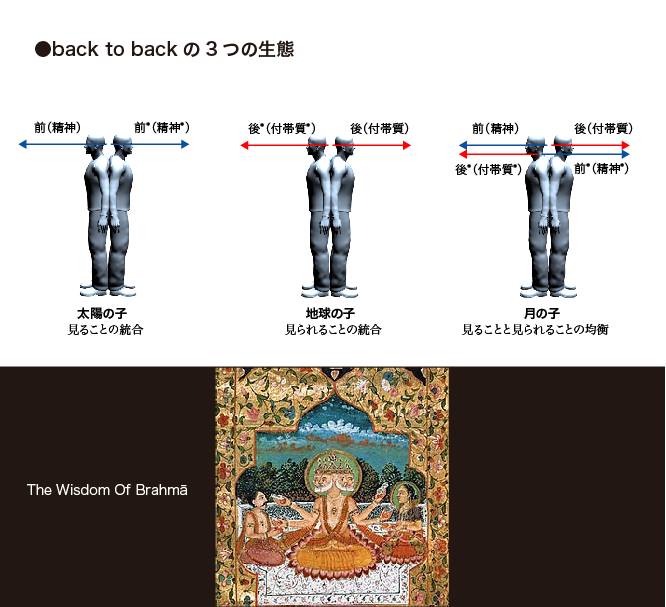

アリストファネスはそこで男-男、女-女、男-女というback to backの三つの種族について順に、太陽の子、地球の子、月の子と呼んでいるのだけど、これは深いよ。ラカンのいう象徴界、想像界、現実界の関係にも少し似ている。 (下図上)

今の人間の意識のあり方は、このback to backで言えば、太陽と地球が直で結合していて、月の世界が忘れ去られているということだね。でも、この月が無意識のルートを表現している。この月の働きを覚醒させて、地球から太陽に至る意識のルートを再構成しないといけない。それによって、太陽と地球は対等な宇宙的性愛を結ぶことができるんだ。太陽と地球は男と女、他者と自己の関係でもあるんだよ。

もっと言うと、これらの仕組みは時間と空間や素粒子の生成とも直結していてね、太陽の子が時間を作り、地球の子が空間を作り、月の子が素粒子を作っている。時空と複素空間の関係に同じだね。2値的世界と4値的世界。物質は4値を通して作り出されてくる。このすべてを知っているのがブラフマー、ってとこかな。

じゃあ、back to backの人間が蘇り、月の目覚めを促すためにはどうしたらいいのか。

主体の位置は無限遠点にある―どうか、多くの人たちの間で、この概念に沿って空間が新しく再構成されていきますように。

7月 8 2016

プラトン―アリストテレス断層

天上に目を向けるか地上に目を向けるか。もしくは、価値基盤を普遍的なものに置くか個別的なものに置くか。言い方はいろいろだが、哲学的は常にこのプラトン-アリストテレス断層のズレを巡って思考を振動させてきた。ここで断層という言い方をしているのは、両者が二者択一を余儀なくするからだ。

目に見えない真理の世界を求めようとすれば現実はおろそかになる。方や、現実を一生懸命生きようとすれば何か大事なものが失われていく。それはおそらく誰もが感じている人生においての最大の矛盾だろう。哲学の使命はこの調停をいかに諮るかにあったと言ってもいいのだが、未だに成功例はない。

思弁的実在論がカント主義や言語哲学の呪縛から離れ、再び「物自体(イデア的なもの)」にベクトルを向けようとしている状況は個人的には実に喜ばしく思っているのだが、この思潮には必ずアリストテレス的な引き戻しの激震が起こるだろう。

イデア的認識には、それが見えないものだけに、常に妄想的思い込みがつきまとう。一見もっともらしい形式を立てようとも、その正当性を指し示すための「見えるもの」としての論拠がない。

学的認識はそのようなリスクを持つべきではない、というのがアリストテレス的姿勢だから、まっとうなイデア論がまともに立ち上がるためには「見える論拠」が必要なのだ。思弁的実在論がドゥルーズからの後退に思えるのも、この「見える論拠」を放棄した詭弁にしか聞こえないからだ。

カント主義者たちは思考と世界、経験とアプリオリは常に相関していて、人間はこの相関の外部に出て思考することはできないとしたが、果たしてそうか。外部性としてのイデア世界はドゥルーズが直観したようにこの相関の形式そのものを立脚点として在る。あとはその論拠を素粒子として「見せる」こと。

そうすれば、思弁的実在論はもはや思弁的でもなんでもなく、正真正銘の実在論となって科学的実在論や素朴実在論を自らの影として従属させていくことになるだろう。ここおいて初めてプラトン-アリストテレス断層はその深い溝を消し去ることができるのだと思っている。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 0 • Tags: アリストテレス, プラトン