11月 6 2009

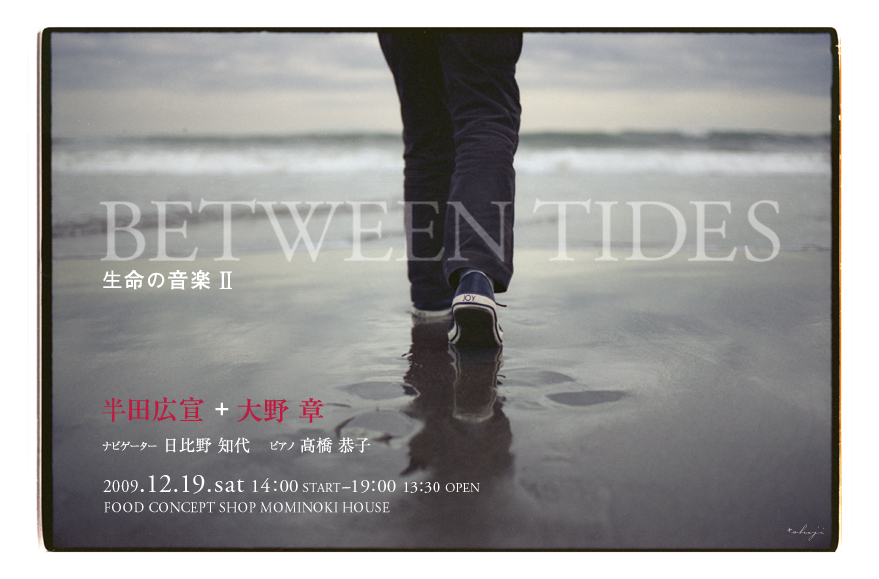

『BETWEEN TIDES 生命の音楽 第二章』

年末に東邦大医学部の大野さんとの対談の企画が持ち上がった。主催してくれるのはアーティストの日比野さん。去年の暮れも日比野さんのコーディネートでマヤ暦の日本への紹介者でもある高橋徹氏との対談を行ったが、今回はその第二弾ということらしい。題して——BETWEEN TIES 生命の音楽 第二章——。

大野さんとはもう10年以上の付き合いになるが、渡瀬恒彦似のナイス・ミドルで、飲み屋にいったら確実にモテモテのタイプだ。その点ですでに劣勢なのだが、さらにヤバいと思われるのは今回の対談の内容がおそらく「生物界」においての生命力を中心とした話になるのではないかということ。コーディネーターの日比野さんも、大野さんもシュタイナー思想にかなり詳しい。シュタイナー思想における生物観とヌーソロジーにおける生物観は極めて酷似しているのだが、いかんせん、ヌーソロジーは未だ素粒子近辺をうろついていて、単なる素粒子から一体いかにして生物という自己組織化の能力を持った物質のシステムが生まれてきたのか、その論証については、まだまだ具体的なビジョンが立ち上がっておらず何とも心もとないのだ。要はヌーソロジーはまだまだ青臭くて生物の話が苦手だということ。ひぇー、どげんしよう。。。

昔、僕はよく、単なる物質世界と生物世界の関係を「火と土」と「風と水」の関係に喩えて話していた。つまり、火と土は鉱物的世界(無生物と言ってもよい)の象徴で、その火と土の世界に風と水が加わることによって生物の場が誕生するのだと言ってきたということだ。ここでいう火と土はイデアの力と言ってもよいのだが、この両者の力はある意味、線形的で、直線的な生成活動として現れる。鉱物の結晶などがそのいい例だ。この働きの場は地殻や地球内部で想像されるようにケイ素と熱(火)の力で成り立っている。

生物にとって、まぁ、動物に限って言えば、この火と土の現れは「骨」だ。骨はカルシウムという鉱物を主成分として、あたかもロウソクから立ち上がる炎のような形態を持って動物の体躯を支えている。

ならば筋肉や内蔵を生成させている力の淵源はどこにあるのか——それが風と水で象徴されるロゴスとパトスではなかろうかと考えるわけだ。これらはイデアという通底器に沿って動いている精神と心のようなものである。この風と水が再びイデアを求めて運動を繰り返していくことによって、その間、経験する逡巡、矛盾、落胆、理解、歓喜、慟哭、憎悪、安寧といった情動の数々が生き物の原型を作っているという感覚が僕の中にはどうしてもある。

イデアはロゴスとパトスを生んだ。何のため?

それはイデア自身が新しいイデアとして自らを再生させるため。

それ以外に一体、何の進化があろう?

まぁ、こんな抽象的な感覚しか実感としては感じていないから、とても論理立てて生物について話せるような知識も技量もない。しかし、大野さんの持った生物に関する博識な知識と日比野さんが持った女性アーティスト特有の鋭い感性にシュタイナーの世界が加わり、その連合隊にヌーソロジーが玉砕覚悟で体当たりすれば、何か新しい生命の飛沫が飛び出してくるかもしれない。また訳の分からないことを吠えまくるかもしれませんが、お時間がある方は是非、遊びにいらして下さい。きっと今まで聞いたことのない生物観が三者の間で爆裂すると思います。

この対談イベントに関する詳しい情報はこちらへ→『BETWEEN TIDES 生命の音楽 第二章』

3月 8 2010

現象学とヌーソロジー

最近、あまりにブログを更新していないので、ツイッターのつぶやきから、ブログ記事を起こしてみました。

おはようございます!! 今日は次回レクチャーのプレゼン準備です。key noteを使ってます。いいソフトです。使いこなせてはいませんが。ここ1ケ月、ヌーソロジーと現象学の類似性とまたその相違性について概括していました。まだ人前でうまく話せるほど咀嚼できてはいませんが、次回のレクチャーでは少し話してみようと思っています。何事もチャレンジやね。

現象学とヌーソロジーとの最も大きな類似点は、意識の在り方を主観的な位置から再構成していくという点です。既存の客観的な知識の枠組はとりあえずはすべてエポケー(判断の中止)する。第三者目線ではなく、自分自身のリアル世界から意識の在り方を見つめ直すということですね。こういう思考態度を現象学では超越論的還元と呼びますが、早い話、自分が赤ん坊であったときのことを想像して、そこからどうやって現在のような意識構成ができあがってきたのか、その条件を事細かに問うていく、ということです。 その意味で、現象学は発達心理学とも深い関係を持つと考えていいのですが、心理学系の知識との絶対的な違いは、現象学は自然的態度(通常の世界認識の常識)をエポケーしているわけですから、物理世界と心理世界を二元論的に分離させません。心理学は物理世界という外在と心理世界という内在を区別して、その内在の方の在り方の秩序を探索するという前提で成り立っていますから、自然的態度の立場に立って意識を思考していますね。しかし、現象学はそれさえも括弧に入れてエポケーする。その点が決定的な相違となっているわけです。

こうして現象学は、内も外もない意識のタブラ・ラサ状態からどのようにして内在と外在が生じ、そして、それら認識の構成を最終的にすべてを取りまとめているところであるものとしてのエゴ・コギト、すなわち統括者としての主観性(これが超越論的主観性と呼ばれるものです)へと回収されているのか、その構成秩序を志向性という概念を使って明確にしていこうと努めます。いや、実際にはまだ明確にはなってはいないので、明確にしようと試みた、ということかな。

これら一連の現象学の思考態度とヌーソロジーでいう「人間の外面において思考する」という姿勢とはほぼ一致していると言っていいのですが、現象学とヌーソロジーの最も大きな違いはヌーソロジーが時間も最初の段階でエポケーしてしまうという点です。ヌーソロジーの場合、無茶苦茶、思いっきりがいいのです。まぁ、人によっては無謀ともいいますが(笑)。

現象学が時間をエポケーしきれなかったのは、対象に対する志向性をそのスタートラインに組み入れてしまったからだと思います。このスタート地点の部分での吟味の曖昧さが、現象学自体に最後まで尾を引いて呪いをかけているように僕には感じられます。要は対象を志向する自我極というものの発生についての論証が曖昧なのではないかということです。ヌーソロジーにおいては時間の発生の契機はこの自我極の措定にあると考えます。これはヌーソロジーでいう「人間の内面」のことに当たりますが。この自我極の問題は結局、最後までフッサールの頭を悩まして原自我問題として残されます。

ヌーソロジーでは自我極の発生の起源は知覚世界の裏返し(外面から内面への反転)にあると考えますから、この最初の時点で外面に現象している他者(大文字の他者)が問題となります。つまり、還元が持った最初の志向性とは世界そのものにあるのであって、自我極にあるわけではないということです。デカルトの言う「われ思うゆえにわれあり」ではなく、ラカンの言う「われ思わざるところにわれあり」ということですね。ある意味、デカルトの従順な学徒でもあったフッサールにおいては、思考の原点がいつも「自我ありき」なので、この発想の転換がどうしてもできなかったように思われるのです。それが最後までつきまとい、結局のところ他者との関係は超越論的間主観性という曖昧な概念で覆われてしまったのではないでしょうか。自我の起源が他者にあるかもしれないとは決して考えないわけです。

それともう一つの重要な相違点は、現象学は現象学と自称しながらも、世界が現象してくるその理由には結局、何一つ触れることはできてはいないのではないかということです。どういうことかというと、現象として目の前に物質が現出してくる理由については何一つ語られていないということです。 これでは結局のところ、現象学ではなく、あくまでも内在における意識の構成学であって、客観をもたらしてくる物質という存在がいかにして成立しているのかという、その条件について吟味が終了しているとはまだ言えない、と思います。カントのいうモノ自体からまだ抜け出せていないということですね。ヌーソロジーは現象学がいうこの志向性のシステムを幾何学的に構成することによって、そこで展開されてくる幾何学こそが素粒子構造の本質であり、その観念としての普遍性、遍在性が局所性へと接続してくるところに物質そのものと、超越論的主観が同時に成り立っているという仮説を立てています。

ここでいう遍在性から局所性への相変化というのは物理学的に言えば、波動性としての素粒子から粒子性としての原子への相変化という意味です。要は超越論的主観性の構成そのものが第一の原子である水素原子として現象化しているのでないかということです。もちろん、この論証は現時点ではまだはっきりと論理立てて整理されてはいませんが、 この仮説が明証性を獲得し、万人に妥当なものとなることができれば、それによってようやく真の意味での現象学と成り得るのではないか、というわけです。物質と意識の接点が見出され、主客一体の宇宙観が確立されてくると言ってもいいでしょう。

はてはて、そのようにうまく事が運んでいきますかどうか。それは今後のヌーソロジーの頑張り次第であり、はたまた神のみぞ知る、というところでしょうか。 うぅ、。準備せんとあかん。。。

By kohsen • 01_ヌーソロジー • 4 • Tags: カント, ラカン, 内面と外面, 素粒子